交通事故やスポーツで頭を打った後、MRI検査では「異常なし」と診断されたにもかかわらず、説明のつかない目の不調が続くことがあります。 ご本人にとっては非常に不安な状況かと存じます。

たとえば、こんな症状です。

- 本を読んでいると、どこを読んでいたのか分からなくなる

- 文字が二重に見えたり、動いているように見えたりする

- 近くのものにピントを合わせられるまで時間がかかる

- スマホやパソコンを見るとすぐに目が疲れる

- なぜか、以前よりも強くまぶしさを感じるようになった

これらは決して「気のせい」や一時的な疲労ではありません。

頭への衝撃が、目の機能に具体的なダメージを与えている可能性があるのです。

しかも、そのダメージは一部の検査で客観的に確認できる場合もあります。

「異常なし」と言われたのに、なぜこんなにつらいのか

頭部外傷後の視覚的な不調を訴える患者さんが、従来の画像検査(CTやMRI)を受けると、「特に異常所見はありません」と説明されることが少なくありません。

不安に感じる方も多いでしょう。しかし、これにはきちんとした理由があります。

理由1:従来のMRIが見ているもの

一般的なCTやMRI検査は、「脳から出血していないか」「骨が折れていないか」といった、緊急性の高い、命に関わる大きな異常を見つけるための検査です¹。

しかし、軽度の頭部外傷(mild Traumatic Brain Injury, mTBI)や脳震盪(のうしんとう)では、異常はもっと微細なレベルで発生することが多いのです。

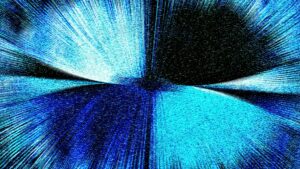

それは「びまん性軸索損傷(Diffuse Axonal Injury, DAI)」と呼ばれるものです²。

簡単に言うと、脳の神経線維――いわば「配線」が広範囲にわたり引き伸ばされたり、損傷を受けている状態です。

このDAIによる「配線の損傷」は、通常のMRIの解像度では検出することが極めて困難なのです³。

つまり、「MRIで異常なし」と言われても、それは損傷がまったくないことを示しているわけではありません。

むしろ、軽度頭部外傷の場合、「大きな出血や骨折がなくて安心」ということを示しているにすぎず、微細な「配線」の損傷は検出できないのが通常なのです⁴。

理由2:自律神経系の「制御システム」の乱れ

頭部への衝撃は、体全体のバランスを自動で調整している「自律神経系(Autonomic Nervous System, ANS)」の機能にも不調をきたすことがあります⁵。

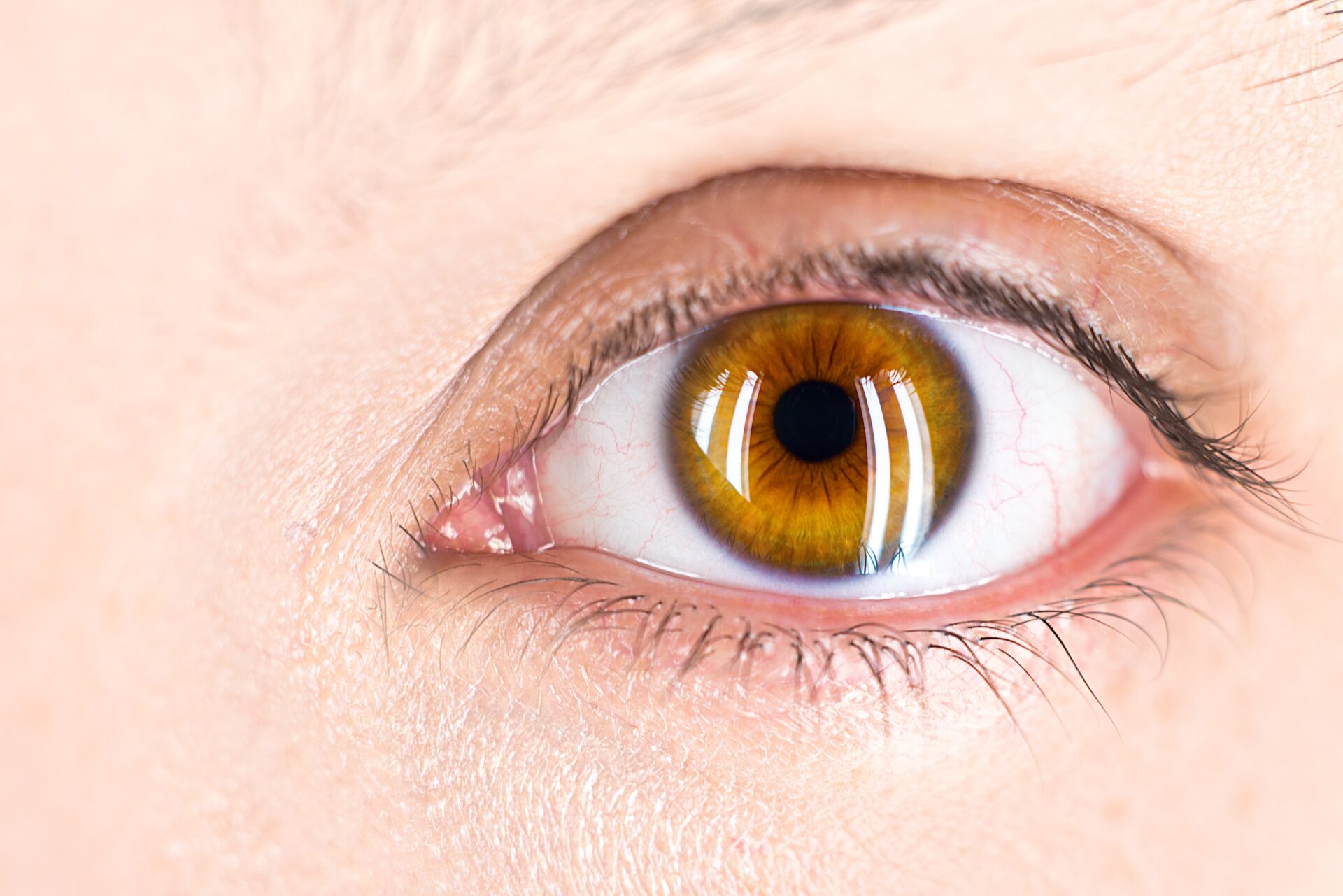

自律神経系は、ピントを合わせる「毛様体筋」や、光の量を調節する「瞳孔」、涙の分泌などを、私たちが意識しなくてもコントロールしてくれています。

この「中央制御システム」が外傷によって過敏になったり、バランスを崩すと、さまざまな視覚症状が現れることがあります。

頭部外傷後によく見られる主な目の症状

では、「配線の問題(DAI)」や「自律神経系の不調」があると、実際にはどのような症状が出てくるのでしょうか。

1. 視線を「寄せる」力の低下(輻湊不全, Convergence Insufficiency, CI)

軽度頭部外傷後に最も一般的に見られる機能障害の一つです⁶。

輻湊(ふくそう)とは、読書などで近くのものを見るときに、両方の視線を内側に「寄せる」動きのことです。

この制御がうまくいかなくなると、視線がずれやすくなってしまいます。

よくある訴え:

- 「本を読んでいると、どこを読んでいたのか分からなくなる」

- 「文字が二重に見えたり、動いているように見えたりする」

- 「スマホやパソコンを見るとすぐに目が疲れる」

輻湊は、単なる目の筋肉の問題ではありません。脳の広い範囲が連携して制御しています。

DAIによってこうした連携がうまく働かなくなることで、輻湊不全が生じると考えられています⁶。

2. 「ピントを合わせる」機能の不調(調節機能障害, Accommodative Dysfunction, AD)

調節とは、カメラのレンズのように、水晶体の厚みを変えて「ピントを合わせる」機能です。

- 調節不全 (Accommodative Insufficiency, AI): 最も一般的な形態で、ピントを合わせる力が低下します⁷。

- 調節スパズム(偽近視): 逆に、ピント調節の筋肉が過度に緊張し、遠くが見えにくくなることもあります⁸。

よくある訴え:

- 「近くの文字がぼやける」

- 「遠くから近く(またはその逆)に視線を移したとき、ピントを合わせるのに時間がかかる」

- 「PC作業などで頭痛がする」

これらの調節障害や輻湊不全は、個別に生じているというより、「近くを見るための一連の反射システム」全体が不安定になることが多いです⁷。

3. 「ドライアイではないドライアイ」と「まぶしさ」

自律神経系の調節不全が関わる特徴的な症状です。

- 神経性ドライアイ:

検査上は涙の量や角膜表面に異常が見られないにもかかわらず、「目が乾く」「ヒリヒリする」といった強い乾燥感を覚えることがあります⁹ 。

さらに、その刺激のために、かえって「反射的に涙が止まらなくなる」という、一見矛盾した状態が起こることもあります。

これは、外傷によって角膜の知覚神経が過敏になり、乾燥していると「誤った信号」を脳に送り続けているために生じる可能性があります⁹。 - 羞明(しゅうめい:光過敏):

「通常以上にまぶしさを感じる」症状です。これも、脳の感覚処理の「ゲート(閾値)」が壊れてしまい、感覚が過負荷の状態になっている(神経が過剰に興奮している)ことが一因かもしれません⁵。

4. 隠れた視神経のダメージ(外傷性視神経症, Traumatic Optic Neuropathy, TON)

頻度は高くありませんが、見逃してはならないのが視神経の損傷です。

とくに、目の奥で起こる間接的な視神経の損傷は、受傷直後の眼底検査やMRIでは「正常」と判定されることがあります¹⁰。

視神経の「配線」がダメージを受けても、結果として視神経乳頭の見た目が蒼白に変化(萎縮)するまでには、数週間から数か月を要するためです¹⁰。

よくある訴え:

- 「片方の目だけ、なんとなく見え方がおかしい」

- 「色が褪せて見える気がする」

- 「視界の一部が暗く感じる」

なぜ標準的な眼科検査で見逃されるのか

症状があるにもかかわらず、健康診断や一般的な眼科検査で「異常なし」とされやすいのは、従来の検査法が異なる「目的」をもっているためです。

- MRI/CT:

前述のように、これらは緊急の異常を見るための検査です。微細な「配線」の損傷(DAI)を見つけるのは難しいです³。 - 標準自動視野計 (Standard Automated Perimetry, SAP / ハンフリー視野):

緑内障の診断などに用いられるこの検査は、患者さんの注意力や集中力に大きく左右されます。脳震盪後の患者さんは、集中力の低下や、視線を一点に定める「固視」が不安定になっていることがあります¹¹ 。

その結果、「信頼性不良」という結果が出やすくなります。

これは、患者さんの努力不足ではなく、傷害そのものが検査の遂行を難しくしている「客観的な現れ」である可能性があるのです¹¹。 - OCT(光干渉断層計):

これは網膜の「厚さ」を測定する検査です。視神経が損傷(TON)を受けた場合でも、急性期には機能は失われていても、網膜の厚さにはまだ変化が現れません。実際に厚さの確認ができるのは、慢性期(数ヶ月後以降)になってからです¹²。

今後の見通しとできること

「MRIで異常なし」という所見は、決して「打つ手がない」という意味ではありません。

実は、できることは他にもたくさんあります。

1. 「機能」を客観的に評価する

大切なのは、今感じている症状が「目の機能低下」と関係しているかどうかを確認することです。

調節不全や輻湊不全は、以下のような臨床検査によって客観的に数値化できます。

- 調節振幅検査(プッシュアップ・テスト):

どこまで近くにピントを合わせ続けられるかを測定します⁷ 。年齢に応じた平均値と比べることで、機能が低下しているかどうかが分かります。 - 輻湊近点 (Near Point of Convergence, NPC) 検査:

両眼で視線を寄せられる限界点(ものが二重に見え始める点)を測定します。 - VOMS (Vestibular/Ocular Motor Screening):

目の動きと平衡感覚の連携を評価し、特定の動きで症状が誘発されるかを調べます。

こうした機能検査で異常値が認められた場合、症状は「主観的な感覚」ではなく、「客観的な機能低下」であることが裏付けられます。

2. 神経リハビリテーションとしての「ビジョンセラピー」

もし、輻湊不全(CI)や調節不全(AI)と診断された場合には、ビジョンセラピー(視能訓練)という専門的なリハビリテーションが有効であるという信頼性の高い研究結果が複数示されています¹³。

これは単なる「目の筋肉のトレーニング」ではありません。

例えば、ペン先を目で追いながら近づける訓練(輻湊)や、専用のレンズ(フリッパー)を使って遠くと近くへ意図的にピントを合わせ直す訓練など、輻湊や調節の課題を繰り返し行うことです。

輻湊や調節の課題を繰り返し行うことで、脳の神経可塑性(配線を再構築する力)を促し、脳機能自体を変化させる「神経リハビリテーション」です。

実際に、この訓練によって目の動きを制御する脳領域の活動が変化することが、fMRI(機能的MRI)を用いた研究でも示されています¹⁴。

頭部外傷後に生じる視覚的な不調は、生活の質(QOL)を大きく損ないます。

もし「検査で異常がない」と言われても、読書が難しい、目が疲れやすい、ものが二重に見える、強いまぶしさを感じるといった症状が続く場合、それはDAIや自律神経系の不調による客観的な視覚機能障害が隠れている可能性があります。

治療のエビデンスに関する慎重な視点

ここでは、mTBI後の視覚リハビリテーションに関して現時点で得られている科学的根拠を、慎重な立場からご説明します¹³。

多くの症状は時間の経過とともに自然に改善する傾向があるため、治療を受けていないグループ(対照群)を設けていない研究では、リハビリテーションそのものの効果を正確に評価することが難しくなります。

実際、専門家の間では、mTBI後の視覚リハビリテーションの多くは、現時点では「効果が証明されていない」と考える意見も見られます。

診断名に関するエビデンス

「外傷後視覚症候群」や「視覚的正中線偏位症候群」、「垂直ヘテロフォリア症候群(VHS)」といった診断名が使われることがありますが、これらの症状を医学的に裏付ける科学的根拠は十分とは言えません。

診断の根拠が患者さんの自覚症状だけに頼っている場合があることや、健常者とmTBI患者さんの間で客観的な眼位のずれの発生率に差が見られないという研究が報告されていることなどが、根拠が十分でない理由とされています。

治療法に関するエビデンス

治療法に関しても、その有効性を証明する確固たる証拠は不足している、という指摘があります。

- 輻輳不全(CI)や調節のトレーニング:

mTBI患者さんへの有効性が十分に証明されていません。ある小規模な研究は、コクランレビュー(国際的な研究評価機関)により「非常に信頼性の低いエビデンス」とされました。 - サッケード(跳躍性眼球運動)や追跡(追従性眼球運動)のトレーニング:これらの眼球運動トレーニングに関する証拠は「乏しい(lacking/poor)」と結論づけられています。

- プリズム眼鏡(ヨークドプリズム、単眼垂直プリズム):

効果を支持する科学的根拠は今のところ確認されていません。研究手法にも、循環論理の採用(診断がプリズムによる主観的な改善に基づいていること)や、対照群が設定されていない等の課題が指摘されています。 - 遮光レンズ(ライトフィルター):

光に敏感な症状をやわらげる効果が期待できる一方で、さらなる科学的根拠が求められています。また、一方で、レンズの使用が長期的な光順応を阻害する可能性を指摘する声もあります。

このように、mTBI後の視覚障害に関する診断や治療では、科学的に未解明な点が多く残されたままです。

今後は、バイアス(偏り)を可能な限り抑え、適切な対照群を設定した、より厳密な科学的研究が求められます。

参考文献

- National Library of Medicine (NIH). (2018). Advanced Neuroimaging of Mild Traumatic Brain Injury. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK326714/

- D’souza MM, Trivedi R, Singh K, et al. Traumatic brain injury and the post-concussion syndrome: A diffusion tensor tractography study. Indian J Radiol Imaging. 2015;25(4):404-414. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26751097/

- Shenton ME, Hamoda HM, Schneiderman JS, et al. A review of magnetic resonance imaging and diffusion tensor imaging findings in mild traumatic brain injury. Brain Imaging Behav. 2012;6(2):137-192. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22438191/

- Wilde EA, McCauley SR, Hunter JV, et al. Diffusion tensor imaging of acute mild traumatic brain injury in adolescents. Neurology. 2008;70(12):948-955. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18347317/

- Mitschang D, Sydorenko V, Kühlwein D, et al. Quantitative pupillometry as a sensitive biomarker for detecting subtle neurological impairment in mild traumatic brain injury – a pilot study. Neurol Sci. 2025;46(10):5243-5251. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40797039/

- Rockswold SB, Burton PC, Chang A, et al. Functional Magnetic Resonance Imaging and Oculomotor Dysfunction in Mild Traumatic Brain Injury. J Neurotrauma. 2019;36(7):1099-1105.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30014758/ - Almutairi NM. Visual Dysfunctions in Mild Traumatic Brain Injury: A Focus on Accommodative System Impairments. Life (Basel). 2025;15(5):744. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12113616/

- Chan RV, Trobe JD. Spasm of accommodation associated with closed head trauma. J Neuroophthalmol. 2002;22(1):15-17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11937900/

- Rosenthal P, Borsook D. The corneal pain system. Part I: the missing piece of the dry eye puzzle. Ocul Surf. 2012;10(1):2-14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22330055/

- Ellis MJ, Ritchie L, Cordingley D, Essig M, Mansouri B. Traumatic Optic Neuropathy: A Potentially Unrecognized Diagnosis after Sports-Related Concussion. Curr Sports Med Rep. 2016;15(1):27-32. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26745167/

- Sharma P, Sample PA, Zangwill LM, Schuman JS. Diagnostic tools for glaucoma detection and management. Surv Ophthalmol. 2008;53 Suppl1(SUPPL1):S17-S32. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2643302/

- Chan JW, Hills NK, Bakall B, Fernandez B. Indirect Traumatic Optic Neuropathy in Mild Chronic Traumatic Brain Injury. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019;60(6):2005-2011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31067321/

- Subramanian PS, Barton JJS, Ranalli P, Smith C, Francis CE, Frishberg B. Consensus Statement on Visual Rehabilitation in Mild Traumatic Brain Injury. Neurol Clin Pract. 2022;12(6):422-428. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36540149/

- Sangoi A, Hajebrahimi F, Gohel S, et al. Functional activity changes after vergence and accommodative rehabilitation of concussion-related convergence insufficiency: CONCUSS clinical trial fMRI results. Front Neurosci. 2025;19:1703781. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41195283/

![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)