2021.8.29 追記:新しい機械を使用できるようになりました。

瞳孔を開かない(散瞳しない)眼底検査:

眼底検査の点眼で瞳孔が開くと、4-5時間はまぶしい状態から戻らなくなってしまいます。

でも眼科画像診断技術の発展で、その不便さが解消されました。

眼底検査のあとでも、運転して帰れます。

[1分53秒の動画]

散瞳検査で検出する糖尿病網膜症(散瞳検査でわかること)

・“包括的な眼底検査:失明を防ぐはじめの一歩”

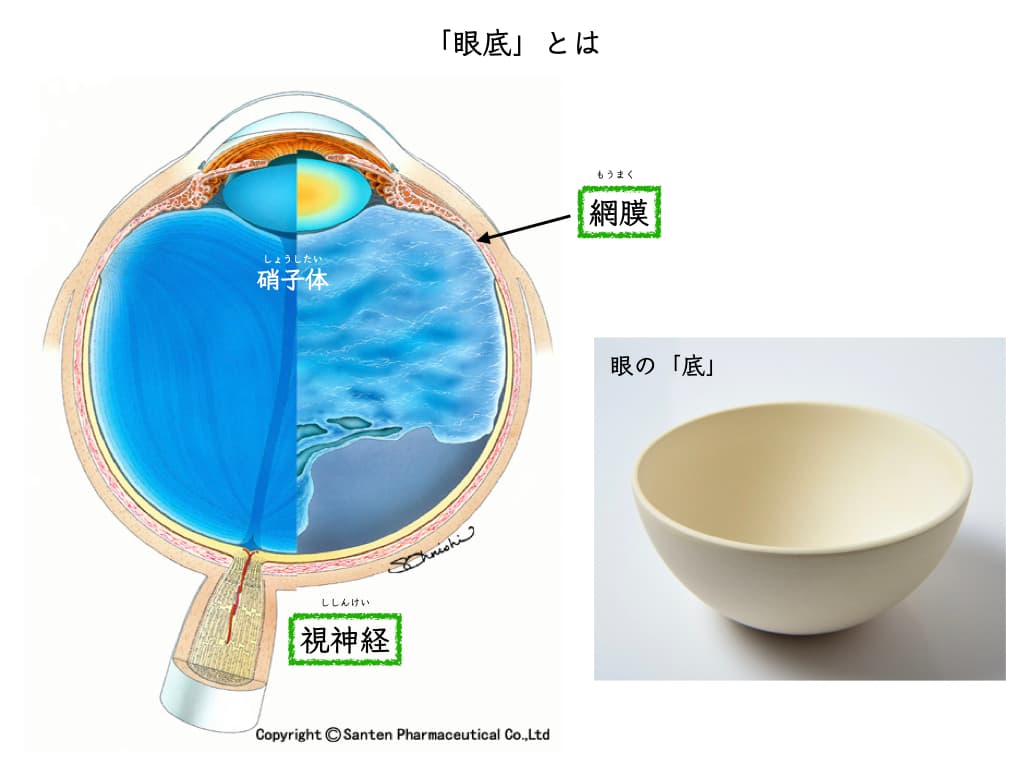

・瞳孔をひらいて眼底の全体を観察することで、医師は糖尿病網膜症の兆候を捉えることができます。

・点眼によって瞳孔が開く状態、医師は鮮明に目の奥をみることができます:網膜、視神経、黄斑部。

・初期の糖尿病網膜症では、網膜細動脈瘤と呼ばれる小さな斑点がみられます。

網膜細動脈瘤の血管からは水が漏れてきて、網膜にたまり視力低下をきたすことがあります。

・新しい血管が生えてきて、出血をきたすと重篤な視力低下につながります。

・糖尿病があるひとは、糖尿病網膜症を発症しているリスクがあります。

・散瞳検査をおこなうことで、医師は眼底の微細な変化をとらえることができます。

・60歳以上の方は、年に1回眼底検査を受けることが重要です。

・みえ方に何か異常があった場合は、早く眼科医に相談することも重要です。

・人種、年齢、家族歴(ご家族で目の病気になったかたがいる)など、リスクが高いと思われるかたは年に1度以上の眼底検査が推奨されます。

散瞳剤を点眼して約20分後:瞳孔が開く状態になっています。

細隙灯顕微鏡と前置レンズを用いて、眼科医師の両眼で立体的に網膜・硝子体の状態を観察します。

[眼底検査を必要とする疾患]

糖尿病・糖尿病網膜症・網膜裂孔・網膜剥離・ぶどう膜炎・虹彩炎・加齢黄斑変性・黄斑浮腫・白内障・黄斑上膜(網膜前膜)・黄斑円孔・強度近視・未熟児網膜症

目をぶつけたあと(眼外傷)・飛蚊症 など

* 急激な視力低下・飛蚊症の増加・目をぶつけたあと 等:なるべく早めの眼底検査が必要です。

○ 瞳孔を開かない眼底検査もおこなうことができます。

以下のような日 に合わせる必要もなくなりました。

・車の運転をしなくて良い日

・あとに大事な予定がない日

・時間の余裕がある日

![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)