「プチ整形」ヒアルロン酸注入は、その手軽さからこう呼ばれ、メスを使わない美容医療として爆発的に普及しました。

しかし、その手軽な響きとは裏腹に、皮膚の下では血管という「ライフライン」が複雑に走行しており、ひとたび事故が起きれば、その影響は目や脳にまで及ぶ可能性があります。

2024年の前回記事から2年弱が経過しました。

実際に、ヒアルロン酸フィラー注射後の皮膚塞栓の患者さんを複数回診察することがあり驚きました。

この短期間に、米国眼科学会(AAO)による厳しい勧告や日本からの大規模な疫学データ、そして「脳」との関連を示す衝撃的な事実など、従来の常識を見直す必要がある知見が相次いで報告されました。

今回は、2025年時点でのエビデンスに基づき、ヒアルロン酸注入の「真のリスク」と、日本発の革新的な技術を含む新たな知見について、詳しく解説します。

なぜ「詰まる」のか? ブラインド手技の落とし穴

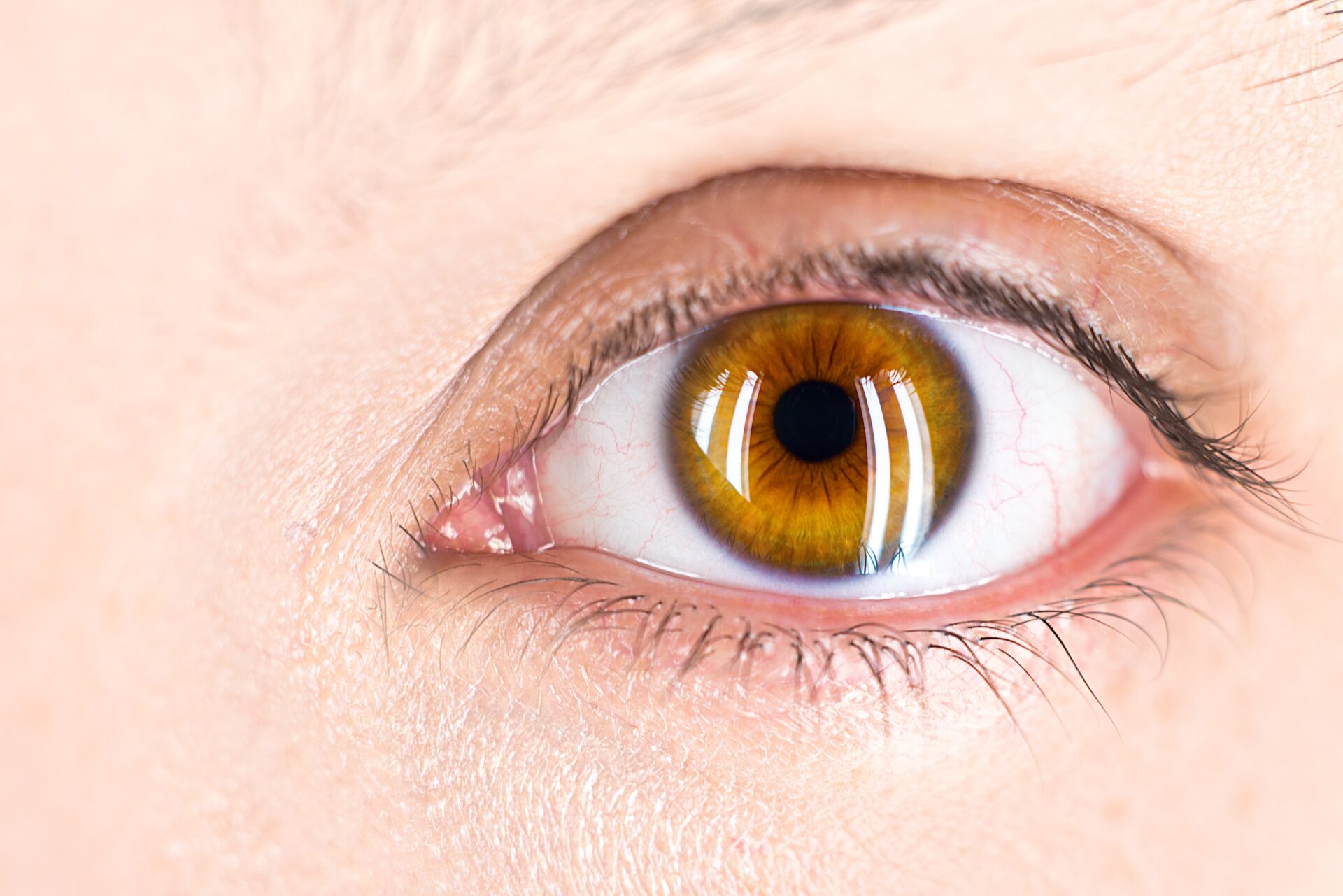

そもそも、なぜヒアルロン酸が血管に詰まるのでしょうか。

そのメカニズムを知るには、この施術が基本的に「ブラインド(盲目的)」な手技であることを理解する必要があります。

見えない血管と「逆流」の恐怖

医師は皮膚の上から針を刺しますが、皮膚の下にある血管の正確な位置を透視できるわけではありません。

もし、針先が偶然、動脈(顔面動脈や眼窩上動脈など)の中に入り込んだ状態で、高い注入圧でヒアルロン酸を押し出すとどうなるでしょうか。

- 逆行性塞栓(Retrograde Embolism): 強い圧力により、ヒアルロン酸が血流に逆らって動脈内を逆流します¹。

- そして目へ: 注入を止めた瞬間、今度は心臓からの血圧でヒアルロン酸が一気に押し流され、目の動脈(網膜中心動脈など)へと流れ込み、血管を詰まらせます。

これが、注入部位から離れた「目」の視力が、瞬時に失われる要因です。

網膜中心動脈閉塞症(Central Retinal Artery Occlusion, CRAO) と呼ばれ、眼科の救急疾患では最も恐れる状態のひとつです。

「カニューレなら安全」は迷信か?

「先の丸いカニューレ(鈍針)を使えば血管に刺さらないから安全」という説明を聞いたことがあるかもしれません。

確かに鋭い針よりはリスクが低いとされていますが、「カニューレであれば絶対に安全である」とはいえず、そのような保証は現時点では得られていません。

2025年の報告では、カニューレであっても「無理な力で押し進めれば血管を貫通する」こと、

さらに特に前額部(おでこ)のような広い範囲では長いカニューレの先端のコントロールが難しく、知らず知らずのうちに血管内に迷入するリスクがあることが指摘されています²。

「脳-眼虚血症候群」:目は脳の出先機関である

これまで、ヒアルロン酸によるトラブルは、「皮膚が腐る(皮膚壊死)」や「視力が落ちる」といった、それぞれの部位ごとの問題として捉えられがちでした。

しかし新たな知見は、これを「脳・眼虚血症候群」という、より広範囲な病態として定義し直しています。

隠れ脳梗塞が「多発」していた

目の動脈は、脳へと続く「内頸動脈」から枝分かれしています。

つまり、フィラーが目の動脈まで逆流したということは、そのすぐ先にある脳の血管にも波及してもおかしくないのです。

Zhaoらの研究(2025年レビュー引用)によれば、フィラーによる失明患者さんの脳をMRIで詳しく調べたところ、臨床症状が出ていない無症候性脳梗塞(サイレント・ストローク)が、前頭葉や頭頂葉に多数発生していることが判明しました³。

さらに、12〜19%の患者さんには、手足の麻痺などの明らかな脳卒中症状が合併していました³。

「目の痛み」や「かすみ」といった症状は、脳梗塞の予兆、あるいはすでに脳梗塞が生じている可能性を示す所見である場合があります。

日本発・世界最大規模データが示す「おでこ」の危険性

欧米では「鼻」への注入が最も危険と考えられています。

しかし、私たち日本人には当てはまらない可能性があります。

2025年、Tamuraらが発表した約30万回の注入を対象とした大規模調査では、血管閉塞を起こした10例のうち、80%(8例)が「前額部(おでこ)」で発生していました¹。

鼻やほうれい線での発生はそれぞれ1例のみでした。

日本人は、丸みのあるおでこを好む傾向があり、注入量が多くなりがちです。

おでこへの注入を検討されている方は、この「日本人特有のリスク」を十分に理解し、慎重に判断する必要があります。

治療の現実は厳しい:AAOの警告

万が一事故が起きた場合に、治療法はあるのでしょうか。

長年、「目の奥(球後)にヒアルロニダーゼ(溶解酵素)を注射すれば改善する」と信じられてきました。

しかし、2025年3月に米国眼科学会(AAO)が公表した結論は、きわめて厳しい内容でした。

「視力喪失の改善に対する治療法の有効性を支持するエビデンスはほとんどない」² ⁴。

動物実験でも、血管の外から注射した酵素が、動脈の壁を突き抜けて中の詰まりを溶かすことはできないという結果が大勢を占めています⁵。

現在の標準治療では、皮膚壊死を防ぐために皮膚にヒアルロニダーゼを注射することは必須ですが、いったん失われた視力を回復させる確実な方法は確立されていないのが現実です。

万が一の際の世界共通語「EYE-CODE」プロトコル

2025年の文献では、眼科医以外の医師がパニックにならず、的確に急性期対応を行うためのプロトコル「EYE-CODE」が提唱されています⁶。

- E (Evaluate & EMS): 評価と緊急通報

まず視力を確認し、直ちに救急車(119番)を呼びます。「脳卒中の疑い」として通報し、専門病院への搬送を要請します。 - Y (Yell/Call): 専門家への連絡

近隣の連携眼科医や基幹病院へ連絡を入れます。 - E (Eye Pressure): 眼圧を下げる

目薬や点滴を用いて眼圧を下げ、血流の回復を促します。 - C (Consume/Chew): アスピリンの服用

可能であればアスピリンを噛み砕いて服用し、血液をサラサラにして血栓の悪化を防ぎます。 - O (Oxygen & Ocular Massage): 酸素とマッサージ

酸素投与や眼球マッサージを行い、血管内の塞栓の移動を図ります。 - D (Dissolve): 溶解(局所)

これは非常に重要です。皮膚や皮下組織の壊死を防ぐため、注入部位(前額部や鼻部など)にヒアルロニダーゼ(溶解酵素)を十分量注入します。 - E (Embolism Team): 専門チームへの引き継ぎ

最終的に、高気圧酸素療法などが可能な専門施設へ患者さんを引き継ぎます。

この「EYE-CODE」は、医師が迷わず行動するための道しるべです。

これから施術を受けるクリニックで、「先生は『EYE-CODE』のような緊急対応の手順を決めていらっしゃいますか?」と聞いてみるのも、安全確認の一つの方法かもしれません。

ロボット支援手術に期待される可能性と現状の課題

厳しい状況が続く中で、日本から世界に向けて、新たな治療オプションの可能性が示されつつあります。

横浜市立大学の門之園一明教授らが開発した、「ロボット支援下・網膜動脈カニュレーション」という革新的な技術です⁷。

直径0.1mmの血管に針を刺す

これは、手術支援ロボットを用いて手の震えを完全に排除し、眼底にある直径わずか100μm(0.1mm)程度の網膜中心動脈に、髪の毛よりも細い針を直接刺して薬を注入するという、極めて高度な技術を要する手術です。

- 高い成功率:

血栓による網膜中心動脈閉塞症(CRAO)の治療において、76.9%という高い再開通率と視力改善が報告されています。 - 直接溶解:

血管の外からではなく、血管の中に直接ヒアルロニダーゼを流し込めるため、理論上、最も確実に詰まりを溶かすことができます。

ただし、誤解のないよう申し添えますと、これは「施術に失敗しても問題ない」と受け止めてよいという意味では決してありません。

門之園一明教授は、眼科の学会全体でも最も尊敬される先生のおひとりです。

この技術は現在、主に血栓性の病気に対して研究されている高度医療であり、美容医療のトラブルに対する救急処置として一般的に確立されているわけではありません。

「万一の場合にはロボット手術に任せればよい」といった安易な発想に依拠することはできず、あくまで将来的な「最後の砦」としての可能性にとどまるものであることをご理解ください。

最後に:安全に美容医療を受けるために

- ヒアルロン酸注入は「プチ整形」と呼ばれますが、リスクは決して「プチ」ではありません。

- 日本人は特に「おでこ」への注入に注意が必要です。

- 「ブラインド手技」の限界を知り、万が一の際は「脳卒中」に準じた対応が必要であることを覚えておいてください。

- 万が一の際の救急対応プロトコル「EYE-CODE」⁶ など、医師が緊急時の備えを持っているか確認することも大切です。

対応プロトコル「EYE-CODE」⁶ など、医師が緊急時の備えを持っているか確認することも大切です。

この記載をしたのは、決して不安を煽るためではありません。

リスクを正しく理解することは、ご自身を守るうえで最も重要な手段となります。

信頼できる医師を選択し、安全性に配慮したうえで治療を受けることを心がけてください。

参考文献

- Tamura T, Tamura T, Okumura K, Funakoshi Y, Teranishi H. Serious Complications of Hyaluronic Acid Fillers-A Retrospective Study of 290,307 Cases. Ann Plast Surg. 2025;94(6):630-633. doi:10.1097/SAP.0000000000004327 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40358958/

- Foster J, Aakalu VK, Freitag SK, et al. Vision-Threatening Complications of Soft Tissue Fillers: A Report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2025;132(8):935-944. doi:10.1016/j.ophtha.2025.01.020 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40167411/

- Zhao F, Chen Y, He D, You X, Xu Y. Disastrous cerebral and ocular vascular complications after cosmetic facial filler injections: a retrospective case series study. Sci Rep. 2024;14(1):3495. Published 2024 Feb 12. doi:10.1038/s41598-024-54202-w https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38347086/

- Foster J, Aakalu VK, Freitag SK, et al. Vision-Threatening Complications of Soft Tissue Fillers: A Report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2025;132(8):935-944. doi:10.1016/j.ophtha.2025.01.020 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40167411/

- Madala S, Davuluru S, Li J, et al. Management of vision loss associated with complications of cosmetic filler injections. Front Ophthalmol (Lausanne). 2025;5:1568370. Published 2025 Apr 11. doi:10.3389/fopht.2025.1568370 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40291837/

- Barbarino S, Khalifian S, Fezza J. EYE-CODE Protocol for the Nonophthalmologist for Treatment of Retinal Artery Occlusion After Intra-Arterial Injection of Soft-Tissue Fillers: 2025 Update. J Cosmet Dermatol. 2025;24(7):e70336. doi:10.1111/jocd.70336 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40631662/

- Kadonosono K, Yamane S, Inoue M, Yamakawa T, Uchio E. Intra-retinal Arterial Cannulation using a Microneedle for Central Retinal Artery Occlusion. Sci Rep. 2018;8(1):1360. Published 2018 Jan 22. doi:10.1038/s41598-018-19747-7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29358594/

![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)