2018年10月にこの高取商店街で開院して以来、おかげさまで7周年の節目を迎えることができました。

これもひとえに、地域の皆様、遠方からお越しいただく患者さん、そして共に歩んできたスタッフの皆のおかげと、心より感謝申し上げます。

この7年間、技術や設備は変化しましたが、私たちの核となる理念は変わっていません。

それは、

「人にやさしく、一生懸命に向き合う姿勢」と、

高度化する眼科医療を「患者さんが理解されるまで、できるだけわかりやすく丁寧に説明し続ける」

という考えです。

自覚症状がないまま進行する緑内障や糖尿病網膜症の治療において、患者さんご自身の「なぜ治療が必要なのか」という深い理解は、治療そのものと同じくらい重要です。

この「患者さんが深く納得できる医療」を実現するために、私たちは何を考え、どのような体制を築いてきたのか。

7周年の節目に、当院が持つ少し特徴的な側面と、その背景にある考えをまとめてみました。

「説明」と「対話の時間」を最重視する理由

2018年夏までの勤務医時代には、「説明が十分に伝わらなかった」と感じた迷いがありました。

私自身、特別な医師の家系で育ったわけではなく、いわゆる一般の視点から医療現場を見ていたため、難解な専門用語や一方的な説明がいまだに多いことを感じていました。

患者さんが抱えている不安や疑問を解消し、ご自身の目の状態を客観的に理解していただくこと。

このプロセスがあるからこそ、患者さんが治療に前向きに取り組めるようになると考えています。

しかし、限られた診察時間の中で十分な対話時間を確保するには、工夫が必要です。

スタッフや医師が「人と人との対話」に専念できるよう、開院当初からITの活用を積極的に進めてきました。

病気の背景から説明する姿勢

なぜその病気が起きるのか、その根本的な理由・’原因’について、限られた時間の中でも「核」となる部分をお伝えできるようにしています。

ときには免疫学についても少しだけ触れて、患者さんがご自身の状態をしっかり理解できるよう、説明の方法を工夫することを心がけています。

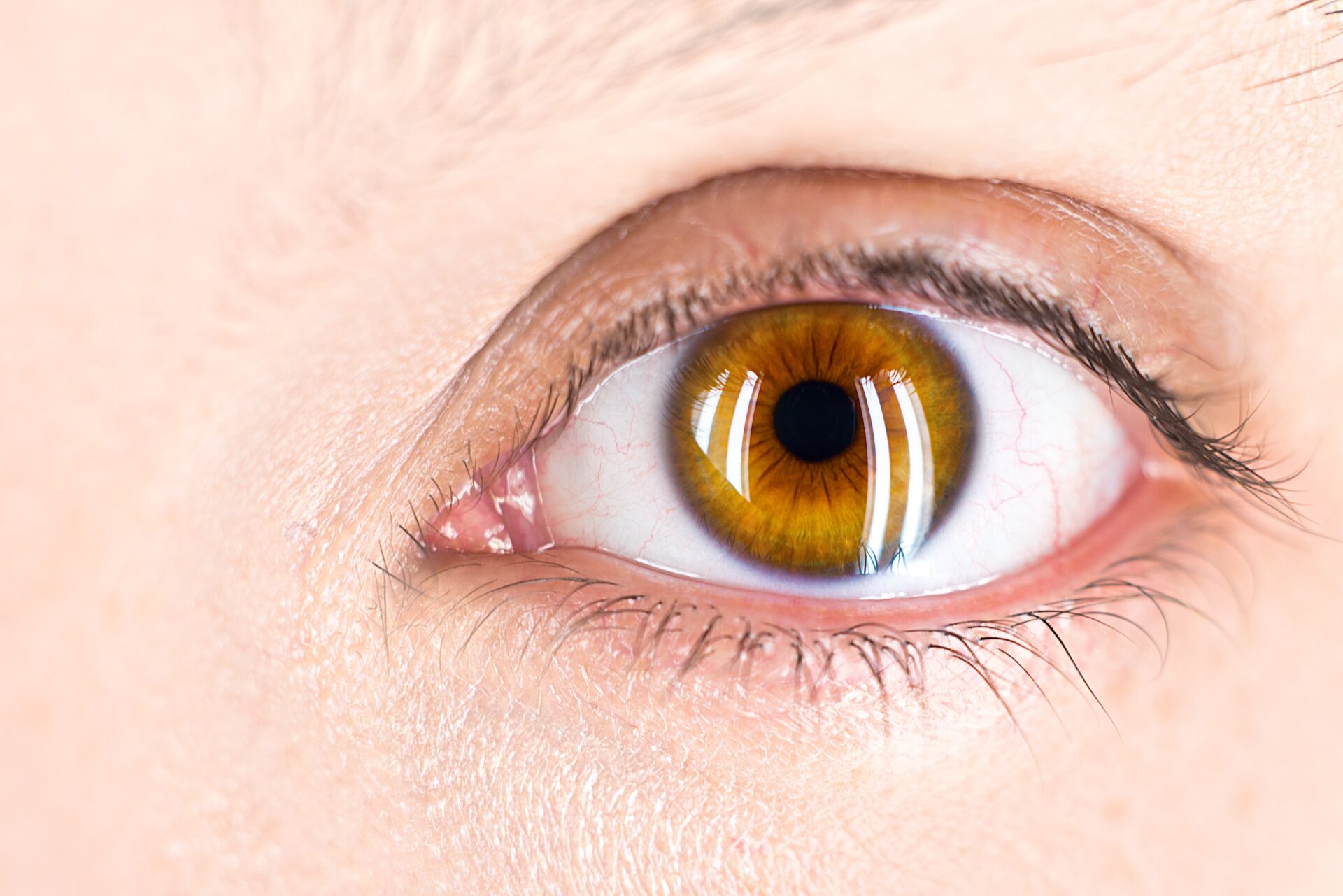

視覚的な説明の徹底

診察室では、患者さんの検査画像・ホームページ内の解説画像を大型の縦型モニター・大きなiPadに映し出します。

モニターは患者さんの目の高さに設置し、上を見なくても無理なく画像をご覧いただけるようにすることで、ご自身の状態を直感的に理解していただけるよう配慮しています。

DXによる「対話時間」の創出

オンライン問診票や自動受付・精算機、24時間対応のAIチャットボットといったシステムを導入することで、医療現場で発生する事務作業を自動化しています。

これは単なる業務の効率化ではなく、

スタッフが患者さんへの検査や説明など、人間ならではの温かな対応が求められる業務に集中できるようにするための取り組みです。

継続的な情報発信と診療への活用

当院のホームページでは、ぶどう膜炎や円錐角膜などを含めたさまざまな複雑な疾患について、

学術文献を参考にしながら、分かりやすい記事を継続的に掲載しています。

これらの記事や画像は、実際の診療でもモニターに映して説明資料として使用し、ご帰宅後もリンクから見返していただけるようにしています。

これらすべては、対話を通じて「納得」を共有する医療を実現するための基盤です。

理念を支える3つの専門性

開院時に考えていた大まかな方向性は、この7年間の日々の診療と経験を通じて、当院独自の専門性として深まってきました。

1. 免疫学の視点を取り入れた診療

開院時の方向性の一つに、「専門分野であるぶどう膜炎の患者さんが、いつでも安心して受診できるように」というものがありました。

背景には、

九州大学医学部の敷地内にある「生体防御医学研究所」での免疫学の研究(医学博士号取得)、

その後、米国ボストンで難治性眼炎症疾患の研究に従事した経緯があります。

大学での研究活動は一つの区切りとなりましたが、そこで得た知識と経験は現在の診療の礎となっています。

免疫学の知識は、ぶどう膜炎だけでなく、アレルギー性の目の病気や角膜の病気、さらには一部の網膜の病気を理解するための基礎になります。

また、免疫学を深く学んだ経験は、全身疾患に伴う眼症状を考える上での道筋ともなっており、この知識を日々の診療と管理に活かしています。

特に2021年に導入した超広角眼底撮影装置「ミランテ」は、散瞳(瞳を開くこと)なしに眼底の広範囲を撮影でき、硝子体の濁りや網膜周辺部の血管炎など、炎症の広がりを正確に把握するために不可欠な機器となっています。

九州大学病院ぶどう膜外来とも連携体制を維持し、専門性の高い診療の提供に取り組んでいます。

2. こどもの未来を守る小児眼科

私たちは0歳から90代まで幅広い世代を診療していますが、特にこどもの患者さんが多く来院されます。

開院当初の2018年頃は、こどもの近視進行抑制治療は、日本の眼科診療においてまだ一般的ではありませんでした。

海外の論文を調べる中で近視進行抑制治療の重要性を感じたため、開院当初からホームページにもその説明をまとめて掲載してきました。

当初より、自家希釈のアトロピン点眼薬を使っていました。

2025年4月に参天製薬の「リジュセアミニ点眼液0.01%」が発売されたため、現在は自家希釈での調製は行っておりません。

なお、小児の近視進行抑制を目的としたリジュセアミニ点眼は、現時点では保険適用外の自費診療です。

また、こどもの視力発達においては、弱視や斜視の早期発見が非常に重要です。

当院では、明るく元気な視能訓練士(CO)が、日々多くの検査を行っています。

スタッフ全員が福岡国際医療福祉大学(前身の専門学校時代を含む)の卒業生であり、共通の教育背景を持っていることも当院の強みです。

乳幼児でも検査できるスポットビジョンスクリーナーや、両目の働きを詳しく調べる大型弱視鏡(シノプトフォア)といった専門機器を使って、3歳児健診などでは見逃されやすい問題の早期発見に尽力しています。

3. 英語診療と専門審査業務

開院時のもう一つの方向性が、「英語しか話せない患者さんも気兼ねなく受診できるように」というものでした。

この方針は、私自身が米国ボストンに留学していた時、慣れない土地で体調を崩し、母国語で話せない不安を強く感じた経験がきっかけです。

当院は“English-friendly Ophthalmology Practice”として、英語による診療も日常的に行っています。

英語での対応は主に医師が行いますが、英語の問診票や翻訳ツールを活用して、スタッフも協力しながら円滑な診療をサポートしています。

米国関連の国際医療審査にも対応しています。

7年間の歩み:理念を支える技術と体制の変遷

当院は継承開業ではなく、ゼロの状態から小さく始まりました。

そのため、私たちの理念である「患者さんが深く納得できる医療」を実現するための技術や設備も、一度にすべてを揃えられたわけではありません。

日々の診療の中で必要性を判断しながら、少しずつ着実に充実させてきたものが多くあります。

この7年間で導入・整備してきた主な取り組みを時系列でご紹介します。

| 時期 | 主な導入機器・体制整備 | 目的・役割 |

|---|---|---|

| 2018.10 (開院時) | 調節機能解析装置(アコモレフ) | 疲れ目(眼精疲労)の原因をグラフで可視化し、説明に活用。 |

| 2019.05 | 角膜形状解析装置 | 円錐角膜の早期発見や、オルソケラトロジー治療(近視の治療プログラム)の開始。 |

| 2020.07 | YAG/SLTレーザー治療装置 | 手術をしない緑内障治療(SLT)の選択肢を提供。 |

| 2020.12 | スポットビジョンスクリーナー | 乳幼児の弱視スクリーニングを強化。 |

| 2021.07 | 大型弱視鏡(シノプトフォア) | 斜視や両眼視機能の精密検査に対応し、小児眼科診療を拡充。 |

| 2021.08 | 超広角眼底撮影装置(ミランテ) | 散瞳薬の使用をせず、眼底の広範囲を高精細に撮影。網膜・ぶどう膜・緑内障診療の質を向上。 |

| 2024.04 | 視能訓練士(CO)新卒2名雇用 | こどもの診療・専門的な検査体制を強化。 |

| 2024.07 | AIチャットボット導入 | 24時間365日、診療内容やアクセスに関する情報提供を自動化。 |

| 2025.07 | 「眼科ドック」の大幅拡充 | 保険診療の枠を超えた予防医学(早期発見)体制を大幅に充実。 |

治療から「予防」へのシフト

この7年間で、私たちが特に意識するようになったのは、「予防医学」の重要性です。

緑内障や加齢黄斑変性は、自覚症状が現れた時にはすでにかなり進行している場合が少なくありません。

これは、こどもの近視についても同様です。

長年眼科医として診療を続けていると、強い近視が将来どのようなリスク(網膜剥離や近視性黄斑症など)につながるのか、その将来のリスクがある程度予測できるようになります。

かつては「近視は病気ではない」「進行は止められない」と考えられていました。

しかし、近視進行抑制治療が可能になった今、眼科の常識は変わりました。

「こどものうちに介入し、将来のリスクを減らす」。

この本当の重要性について、より一層積極的にお伝えする必要があると考えるようになりました。

保険診療は原則として病気の治療を目的としています。

そのため、「今は健康だけれど、将来に備えて自分の目の状態をしっかり知っておきたい」といったご要望には、十分にお応えできていませんでした。

この課題に対応するため、2025年7月より完全予約制の「眼科ドック」を大幅に拡充することとしました。

これは、保険診療の枠を超え、症状がない段階での早期発見とリスク管理を目指す、積極的な予防プログラムです。

地域とのつながりと「幸せな職場」

私たちが目指す「明るくやさしい対応」は、スタッフ自身の心と体の健康があってこそ実現できると考えてます。

当院は開院当初から「幸せな職場づくり」を目標とし、日本の組織にしばしば見られる年功序列の考え方を取り入れていません。

スタッフがのびのびと個性を発揮し、互いに協力し合える、和やかな職場環境づくりを大切にしています。

また、当院は福岡国際医療福祉大学の視能訓練士実習生を受け入れる教育施設でもあります。

学生に最新の知識を教える環境は、既存のスタッフにとっても学びの機会となります。

実習を経て当院の雰囲気や理念に共感し、就職を希望する方が続いていることは、非常にありがたく感じております。

視能訓練士として勤務するスタッフの成長も大切にしており、学会参加を積極的に支援しています。

昨年と本年、スタッフが臨床眼科学会に参加し、日本の眼科医療の動向に直接触れる機会を持ちました。

専門家として刺激を受け、日々の検査や患者さんへの説明に活かしてくれることを期待しており、こうした機会は今後も継続していきたいと考えています。

また、業務効率化と継続的な学習のため、視能訓練士はひとり一台のMacBook Airを使用します。

患者さんへの説明資料の確認や日々の学習にも活用しています。

そして、当院がある「サザエさん商店街通り」の一部である高取商店街は、昔ながらの活気があり、地域の人々の交流が盛んな場所です。

商店街の運営にも微力ながら関わることで、地域の多くの方々と交流できることをとても嬉しく思います。

また医療とは別に、福岡を拠点とする音楽家の協力を得て「たかとりファミリーコンサート」を開催し、地域の皆さまに音楽を楽しんでいただく活動も行っています。

(高取商店街振興組合より:今年は12/7日曜日を予定しています)

まとめ:感謝と私たちが目指す医療

開院以来、本当に多くの患者さんにご来院いただいたことに、改めて深く感謝申し上げます。

私たちは高取商店街の一員として、地域の皆様とのつながりを大切にしつつ、これからも「患者さん一人ひとりが納得できる医療」とは何かを問い続け、患者さんお一人おひとりに誠実に向き合ってまいります。

今後とも、たける眼科をどうぞよろしくお願い申し上げます。

![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)