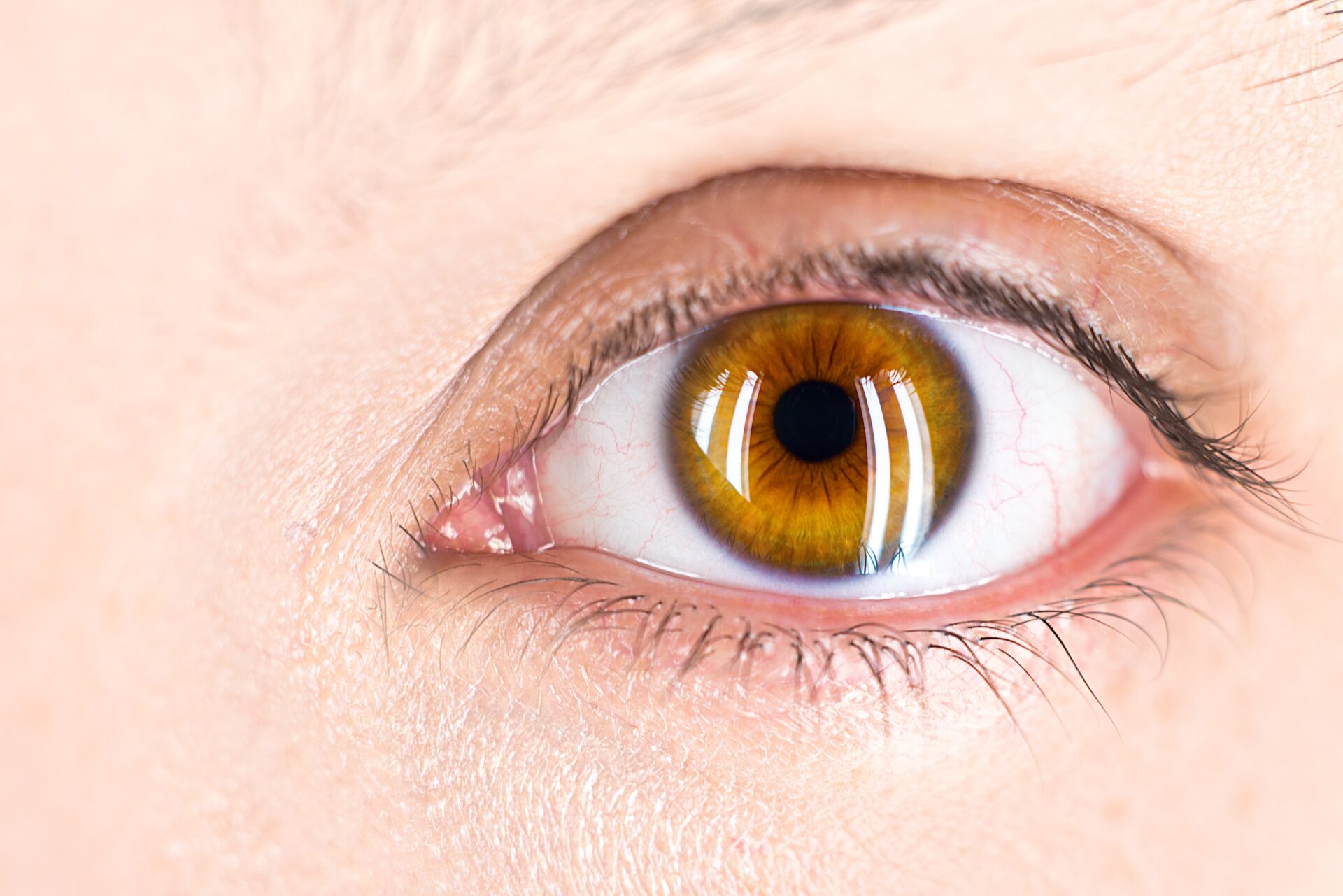

「目が赤くて痛い」「光がまぶしい」「霧がかかったように見える」

もしかすると、それはぶどう膜炎という病気の兆候(サイン)なのかもしれません。

ぶどう膜炎は決してまれな病気ではありません。

世界的には10万人あたり年間20〜50人が新たに発症1し、日本では眼科専門外来を受診される新規の患者さんの3.2%2を占める、比較的よく見られる眼の炎症性疾患です。

ぶどう膜炎とは何か

ぶどう膜炎は、目の中にある「ぶどう膜」という組織に炎症が起こる病気です。

ぶどう膜は虹彩、毛様体、脈絡膜という3つの部分から構成されており、血管が豊富で炎症を起こしやすい特徴があります。カメラに例えると、レンズの絞りや焦点調節、フィルムへの光の調整を担う重要な部品のような役割を果たしています。

炎症が起こると、目の痛み、充血、視力低下、光への過敏さなど、さまざまな症状が現れます。

世界と日本での発症状況

世界的な統計データ

世界各国の信頼のおける疫学研究によると、ぶどう膜炎の年間新規発症患者さんは10万人あたり20〜50人3, 4とされています。

有病率(ある時点で病気を患っている人の数)は10万人あたり100〜150人5ですが、地域によってはスウェーデンで700人6、タイで580人7など、より高い率が報告されています。

地域や民族による差が顕著であることが、ぶどう膜炎の大きな特徴の一つです。

日本における詳しい現状

日本では、2016年の全国調査で新規ぶどう膜炎患者さんが眼科専門外来の全新規患者さんの3.2%を占めることが確認されています2。

これは、眼科領域では比較的よく見られる疾患であることを示しています。

2016年の調査で判明した原因疾患の順位

- サルコイドーシス(10.6%)

- 原田病(8.1%)

- ヘルペス性虹彩炎(6.5%)

- 急性前部ぶどう膜炎(5.5%)

- ベーチェット病(4.2%)

従来の調査と比較すると、サルコイドーシスは依然として最も頻度が高く、ベーチェット病は減少傾向が続いていることが判明しています。

原因による分類と特徴

ぶどう膜炎の原因は大きく2つに分けられます。

非感染性ぶどう膜炎

免疫システムの異常が主な原因となる疾患群8で、ぶどう膜炎の大部分を占めています。

日本で最も多いサルコイドーシスや原田病がここに含まれます。

自分の体の免疫システムが、本来守るべき目の組織を間違って攻撃してしまう状態です。

感染性ぶどう膜炎

ぶどう膜炎患者さんの約14〜20%9が感染性ぶどう膜炎です。

細菌、ウイルス、真菌、寄生虫などの病原体が目の中にまで入り込んで、炎症を引き起こします。

外部からの侵入者が、体内で暴れているような状態といえるでしょう。

ぶどう膜炎:原因不明の場合も多い現実

驚くべきことに、ぶどう膜炎患者さんの3人に1人以上が原因となる病気が特定できない状況です10。

詳細な検査を行っても分類不能例が3分の1以上を占めています。

なぜこのような状況が生じるのでしょうか。ぶどう膜炎は非常に複雑な病気で、30を超える疾患が原因となり得るためです。現在の医学でも、すべての原因を解明できていないのが実情です。

原因不明例の多さも、ぶどう膜炎という疾患の特徴の一つといえるでしょう。

年齢や性別による傾向

性別による違い

大学病院や一般病院での調査では、いずれも女性の患者さんが多い11-13傾向が見られます。

特に自己免疫に関連する非感染性ぶどう膜炎で、女性に多く発症することが知られています。

年齢による特徴

全体としては40〜50代に多く見られますが、疾患によって発症年齢は大きく異なります2, 14。

例えば:

- サルコイドーシス:20代と50代以降に発症のピークがあり、特に50歳以降は女性に多い

- ベーチェット病:20〜30代が好発年齢

- こどもの慢性虹彩毛様体炎:2〜5歳に多い

年齢や性別だけでは診断できませんが、医師が病気を見極める際の重要な手がかりとなります。

ぶどう膜炎:日本でも地域差がある

日本国内でも地域による違いが確認されています。

HTLV-1関連ぶどう膜炎は九州地方(福岡周辺を含む)で全体の約3〜5倍の頻度で見られます15-17。

また、眼トキソプラズマ症も九州地方で全国平均より高い頻度で発生しています15。

遺伝的要因、環境要因、生活習慣などが複合的に影響していると考えられていますが、詳しいメカニズムは今後の研究課題です。

他の眼科疾患との発症頻度比較

ぶどう膜炎の発症頻度を他の眼科疾患と比較すると、その重要性がより明確になります。

網膜剥離との比較

網膜剥離は1万人当たり年間1人(10万人当たり年間10人)の割合で発生します18。

一方、ぶどう膜炎は世界的な統計で10万人当たり年間20〜50人の新規発症とされています4。

つまり、ぶどう膜炎は網膜剥離の約2〜5倍の頻度で発症していることになります。

年齢分布の違い

- 網膜剥離:20代と50〜60代に発症のピークがある二峰性分布

- ぶどう膜炎:疾患により異なるが、全体として40〜50代に多い

網膜剥離は比較的よく知られた眼科疾患ですが、ぶどう膜炎はそれよりもはるかに頻度の高い疾患であることがわかります。

ぶどう膜炎が視力に与える深刻な影響

ぶどう膜炎は世界の失明原因の10〜15%を占める重要な疾患です19。

適切な治療を行わない場合、以下のような重篤な合併症を引き起こす可能性があります20, 21:

- 緑内障(眼圧上昇による視神経障害)

- 白内障(水晶体の濁り)

- 黄斑浮腫(網膜の中心部の腫れ)

- 網膜剥離(網膜が剥がれる状態)

しかし、早期発見と適切な治療により、多くの場合で視力を維持できる疾患でもあります。

気になる症状と受診のタイミング

以下のような症状がある場合は、ぶどう膜炎の可能性があります:

- 目が赤い

- 目が痛い

- まぶしく感じる

- 視力が落ちた

- 霧がかったように見える

- ものがゆがんで見える

- 黒い点や虫のようなものが見える(飛蚊症)

これらの症状は、他の眼科疾患でも起こり得ます。

しかし、ぶどう膜炎は進行すると視力に重大な影響を与える可能性があるため、早めの眼科受診をされてください。

また、症状がなくても、他の診療科からの紹介で発見されることもあります。

全身の病気に伴ってぶどう膜炎が生じることがあるためです。

ぶどう膜炎:今後の見通しと予後について

多くの患者さんが気になるのは「今後どうなるのか」という点と思われます。

ぶどう膜炎の予後は、原因となる疾患や炎症の程度、治療開始のタイミングなどによって大きく異なります。

良好な経過をたどるケース

- 早期に適切な診断と治療が行われた場合

- 原因疾患が特定され、効果的な治療が可能な場合

- 患者さんが治療に積極的に取り組まれる場合

これらの条件が揃えば、多くの患者さんで視力の維持や改善が期待できます。

注意が必要なケース

- 診断や治療が遅れた場合

- 炎症が繰り返し起こる場合

- 重篤な合併症が生じた場合

このような場合でも、現在は様々な治療選択肢があります。

ステロイド薬、免疫抑制薬、生物学的製剤など、個々の患者さんの状態に応じた治療が可能です。

長期的な管理の重要性

ぶどう膜炎は慢性的な経過をたどることが多い疾患です。

糖尿病や高血圧のように、長期的な管理が必要になることがあります。

定期的な経過観察により、炎症の再燃を早期に判断・適切に対処することで、良好な視機能を維持できる可能性が高まります。

医学の進歩と新しい治療法

近年、ぶどう膜炎の治療は大きく進歩しています。

従来のステロイド薬に加えて、免疫抑制薬や生物学的製剤といった新しい治療選択肢が登場しました。これらの薬剤により、以前は治療困難だった症例でも良好な結果が得られるようになっています。

また、診断技術の向上により、より正確で迅速な診断が可能になっています。

光干渉断層計(OCT)や蛍光眼底造影検査などの画像診断により、炎症の状態をより詳しく評価できるようになりました。

患者さんとご家族へのメッセージ

ぶどう膜炎と診断されても、決して諦める必要はありません。

現在の医学では、多くの患者さんで視力を維持し、普通の日常生活を送ることが可能です。

大切なのは、医師と連携しながら、根気強く治療に取り組むことと考えます。

実際、自分が研修医になった2001年と比べて、ぶどう膜炎は格段に治る(炎症がコントロールできる)ようになりました。

ぶどう膜炎は全身の病気に関連することがあるため、眼科だけでなく内科や膠原病科などとの連携も重要になることも多くあります。

(以上は一般的な話です。個々の状態は、主治医の先生とよくお話されてください。)

まとめ

ぶどう膜炎は決してまれな疾患ではありません。

発症頻度の特徴をまとめると2-4:

- 世界的には10万人あたり20〜50人が年間新規発症

- 日本では眼科専門外来の新規患者さんの3.2%を占める

- サルコイドーシスが最も多い(約10.6%)

- 3人に1人以上は原因不明

- 女性にやや多い傾向

- 40〜50代に多く見られる

- 網膜剥離の2〜5倍の頻度で発症

早期の診断と適切な治療により、多くの場合で視力を維持できる疾患です。気になる症状がある場合は、迷わず眼科を受診されることをおすすめします。

ぶどう膜炎は複雑で多様な疾患ですが、現在の医学の進歩により、以前よりもはるかに良好な治療成績が期待できるようになっています。

正しい知識を持ち、適切な医療を受けることで、ぶどう膜炎とうまく付き合いながら、充実した生活を送ることは十分に可能です。

「目が赤い」「光がまぶしい」— それは珍しくない目の症状かもしれません。

ぶどう膜炎の現状をデータで分かりやすく解説します。

ぶどう膜炎は、決してまれな病気ではありません。世界的に見ても、また日本国内の眼科においても、比較的よく見られる疾患です。

世界の年間新規発症率

20-50人

/ 10万人あたり

日本の眼科新規患者に占める割合

3.2%

/ 眼科専門外来

よく知られている「網膜剥離」と比較すると、ぶどう膜炎の発生頻度の高さがより明確になります。

ぶどう膜炎は網膜剥離の約2〜5倍の頻度で発症していることが分かります。

Sonoda, K.-H., et al. 2021. Jpn J Ophthalmol 65, 184–190.

2016年の全国調査で明らかになった原因疾患の割合です。サルコイドーシスが最も多くを占めています。

注目すべき点:原因不明が3分の1以上

詳細な検査を行っても、ぶどう膜炎患者の3人に1人以上は原因を特定できていません。これは、この疾患の複雑さを示しています。

ぶどう膜炎の発症には、年齢や性別による傾向が見られます。

年齢別発症傾向

疾患全体では40〜50代がピークですが、原因によって発症年齢は大きく異なります。

女性に多い傾向

大学病院などの調査では、女性の患者が多い傾向にあります。特に自己免疫に関連する非感染性ぶどう膜炎で顕著です。

地域による差

九州地方ではHTLV-1関連ぶどう膜炎や眼トキソプラズマ症が全国平均より高い頻度で報告されており、地域差も特徴の一つです。

10-15%

世界の失明原因に占めるぶどう膜炎の割合

適切な治療を行わない場合、緑内障、白内障、黄斑浮腫などの重篤な合併症を引き起こす可能性があります。しかし、早期発見と適切な治療で多くの場合は視力を維持できます。

以下の症状はぶどう膜炎の兆候(サイン)かもしれません。一つでも当てはまる場合は、眼科を受診されてください。

- ✓目が赤い

- ✓目が痛い

- ✓まぶしく感じる

- ✓視力が落ちた

- ✓霧がかって見える

- ✓ものがゆがむ

- ✓黒い点が見える

参考文献

- Kalogeropoulos, D., Asproudis, I., Stefaniotou, M., Moschos, M.M., Kozobolis, V.P., Voulgari, P.V., Katsanos, A., Gartzonika, C., Kalogeropoulos, C., 2023. The large Hellenic Study of Uveitis: epidemiology, etiologic factors and classification. Int Ophthalmol 43, 3633–3650. https://doi.org/10.1007/s10792-023-02772-5

- Sonoda, K.-H., Hasegawa, E., Namba, K., Okada, A.A., Ohguro, N., Goto, H., JOIS (Japanese Ocular Inflammation Society) Uveitis Survey Working Group, 2021. Epidemiology of uveitis in Japan: a 2016 retrospective nationwide survey. Jpn J Ophthalmol 65, 184–190. https://doi.org/10.1007/s10384-020-00809-1

- Wang, L., Guo, Z., Zheng, Y., Li, Q., Yuan, X., Hua, X., 2021. Analysis of the clinical diagnosis and treatment of uveitis. Ann Palliat Med 10, 12782–12788. https://doi.org/10.21037/apm-21-3549

- Acharya, N.R., Tham, V.M., Esterberg, E., Borkar, D.S., Parker, J.V., Vinoya, A.C., Uchida, A., 2013. Incidence and prevalence of uveitis: results from the Pacific Ocular Inflammation Study. JAMA Ophthalmol 131, 1405–1412. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2013.4237

- Joltikov, K.A., Lobo-Chan, A.-M., 2021. Epidemiology and Risk Factors in Non-infectious Uveitis: A Systematic Review. Front Med (Lausanne) 8, 695904. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.695904

- Bro, T., Tallstedt, L., 2020. Epidemiology of uveitis in a region of southern Sweden. Acta Ophthalmol 98, 32–35. https://doi.org/10.1111/aos.14130

- Keorochana, N., 2020. Pattern and Outcome of Uveitis in a Tertiary Military Hospital in Thailand. Ocul Immunol Inflamm 28, 424–432. https://doi.org/10.1080/09273948.2019.1589527

- Thorne, J.E., Suhler, E., Skup, M., Tari, S., Macaulay, D., Chao, J., Ganguli, A., 2016. Prevalence of Noninfectious Uveitis in the United States: A Claims-Based Analysis. JAMA Ophthalmol 134, 1237–1245. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2016.3229

- Zhang, Y., Amin, S., Lung, K.I., Seabury, S., Rao, N., Toy, B.C., 2020. Incidence, prevalence, and risk factors of infectious uveitis and scleritis in the United States: A claims-based analysis. PLoS One 15, e0237995. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237995

- Liba, T., Gorenshtein, A., Leibovitch, L., Gepstein, R., Machinski, E., Segal, O., n.d. Epidemiological Characterization of Uveitis in Japan: a Systematic Review. Ocular Immunology and Inflammation 0, 1–10. https://doi.org/10.1080/09273948.2025.2452193

- Chan, C.-C., Goldstein, D.A., Davis, J.L., Sen, H.N., 2014. Gender and Uveitis. J Ophthalmol 2014, 818070. https://doi.org/10.1155/2014/818070

- de-la-Torre, A., Mejía-Salgado, G., Cifuentes-González, C., Rojas-Carabali, W., Cuevas, M., García, S., Rangel, C.M., Durán, C., Pachón-Suárez, D.I., Bustamante-Arias, A., 2024. Epidemiology, clinical features, and classification of 3,404 patients with uveitis: Colombian Uveitis Multicenter Study (COL-UVEA). Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 262, 2601–2615. https://doi.org/10.1007/s00417-024-06422-z

- González, M.M., Solano, M.M., Porco, T.C., Oldenburg, C.E., Acharya, N.R., Lin, S.C., Chan, M.F., 2018. Epidemiology of uveitis in a US population-based study. J Ophthalmic Inflamm Infect 8, 6. https://doi.org/10.1186/s12348-018-0148-5

- Yanai, R., Uchi, S.-H., Kondo, Y., Fujitsu, Y., Suzuki, K., Yoshimura, K., Kumagai, N., Egawa, M., Mitamura, Y., 2025. The epidemiology of uveitis: comparison of its causes and visual outcomes between three-tiered medical facilities in Ube city. Sci Rep 15, 8998. https://doi.org/10.1038/s41598-025-93223-x

- Takeda, A., Ishibashi, T., Sonoda, K.-H., 2017. Epidemiology of Uveitis, Caused by HTLV-1, Toxoplasmosis, and Tuberculosis; the Three Leading Causes of Endemic Infectious Uveitis in Japan. Ocul Immunol Inflamm 25, S19–S23. https://doi.org/10.1080/09273948.2016.1253851

- Takahashi, T., Ohtani, S., Miyata, K., Miyata, N., Shirato, S., Mochizuki, M., 2002. A clinical evaluation of uveitis-associated secondary glaucoma. Jpn J Ophthalmol 46, 556–562. https://doi.org/10.1016/s0021-5155(02)00549-x

- Hikita, S.-I., Sonoda, K.-H., Hijioka, K., Fujimoto, T., Ito, T., Ishibashi, T., 2012. [Incidence of uveitis in the northern Kyushu region of Japan –comparison between the periods of 1996-2001 and 2003-2008]. Nippon Ganka Gakkai Zasshi 116, 847–855.

- Saraf, S.S., Lacy, M., Hunt, M.S., Lee, C.S., Lee, A.Y., Chee, Y.E., 2022. Demographics and Seasonality of Retinal Detachment, Retinal Breaks, and Posterior Vitreous Detachment from the Intelligent Research in Sight Registry. Ophthalmol Sci 2, 100145. https://doi.org/10.1016/j.xops.2022.100145

- Wang, L., Guo, Z., Zheng, Y., Li, Q., Yuan, X., Hua, X., 2021. Analysis of the clinical diagnosis and treatment of uveitis. Ann Palliat Med 10, 12782–12788. https://doi.org/10.21037/apm-21-3549

- De Hoog, J., Ten Berge, J.C., Groen, F., Rothova, A., 2017. Rhegmatogenous retinal detachment in uveitis. J Ophthalmic Inflamm Infect 7, 22. https://doi.org/10.1186/s12348-017-0140-5

- Apivatthakakul, A., Tantraworasin, A., Rothova, A., Kunavisarut, P., Pathanapitoon, K., 2025. Prevalence and Risk Factors for Ocular Complications in New-Onset Uveitis: A Study From a Tertiary Referral Center in Northern Thailand. OPTH 19, 543–551. https://doi.org/10.2147/OPTH.S500339

![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)