こどもの近視が年々進んでいくことに、不安を感じていらっしゃる保護者の方は多いのではないでしょうか。

また、ご自身の近視が強いことから、将来の眼の健康をご心配されている方もいらっしゃるでしょう。

「メガネやコンタクトレンズを使えば見えるから大丈夫」と思われがちですが、実は近視の進行は単なる視力の問題にとどまりません。

近視が進行し、メガネの度数が1ジオプター(D)増えるごとに、

将来、深刻な視力障害を引き起こす可能性のある眼の病気のリスクが、統計的に有意に高まることが明らかになっています。

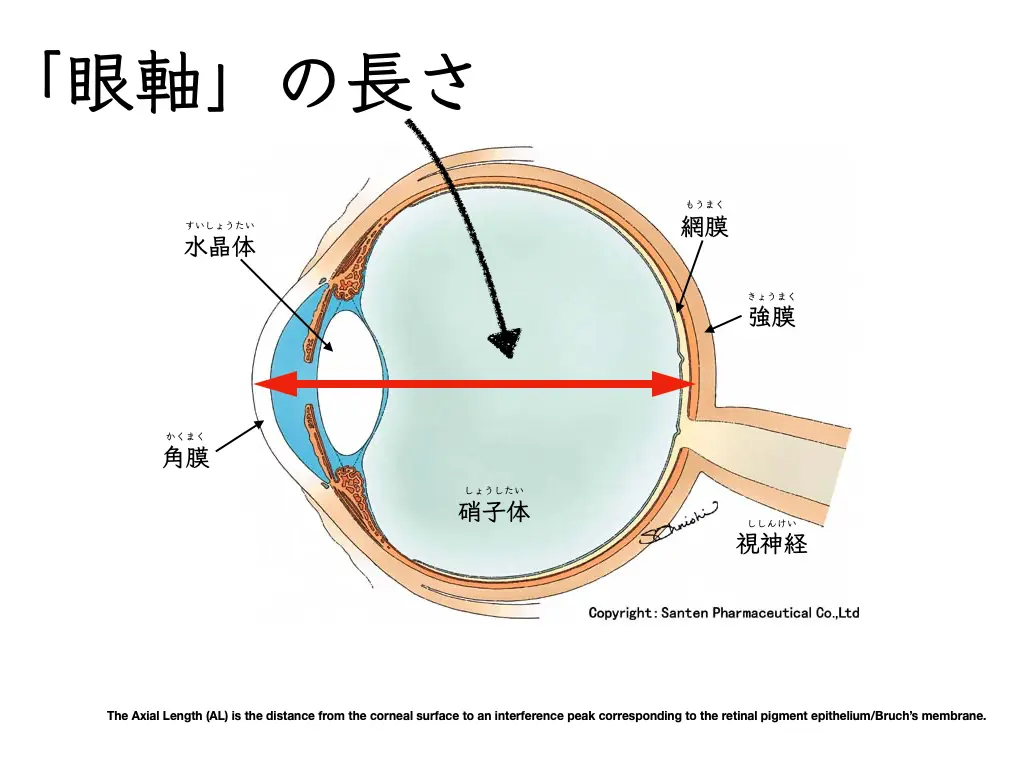

“目が悪く” なる= 眼軸の長さが伸びる= 眼球が構造的に弱くなる

→ 将来の近視の合併症発症: 防ぐのが『小児の近視進行抑制』

この記事では、そのリスクが具体的にどの程度高まるのか、科学的なデータに基づいて詳しくご紹介します。

眼科医として長年診療を続ける中で、緑内障や網膜剥離、さらに近視性黄斑症など、視機能に深刻な影響を及ぼしかねない疾患の患者さんを数多く診てきました。

そして、これらの疾患の背景には、こどもの頃からの近視の進行が深く関与していることを、日々の診療を通じて強く実感しています。

今、こどもの近視が進行している様子を目にすると、眼科医として、その子が将来歩むかもしれない道筋を、どうしても予想せずにはいられません。

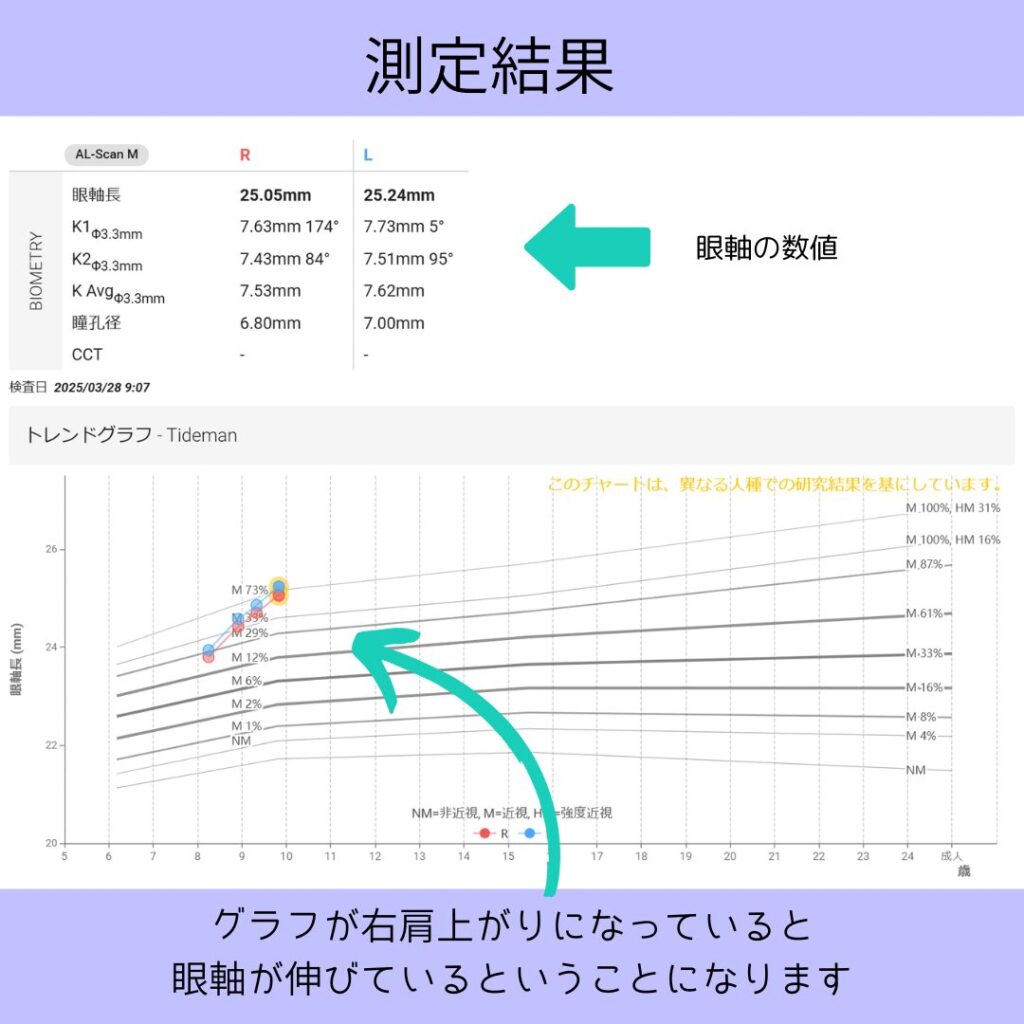

現在の近視の度数や眼球の長さ(眼軸長)は、その方が将来どのようなリスクを抱える可能性があるかを判断する重要な手がかりになります。

眼科学の常識が変わりつつあり、こどもの近視を抑制できる時代が到来してきました。

近視は単なる視力の問題にとどまらず、将来の眼の健康にも関わる重要な課題であることを、できるだけ早い段階から伝えていくことが大切だと考えています。

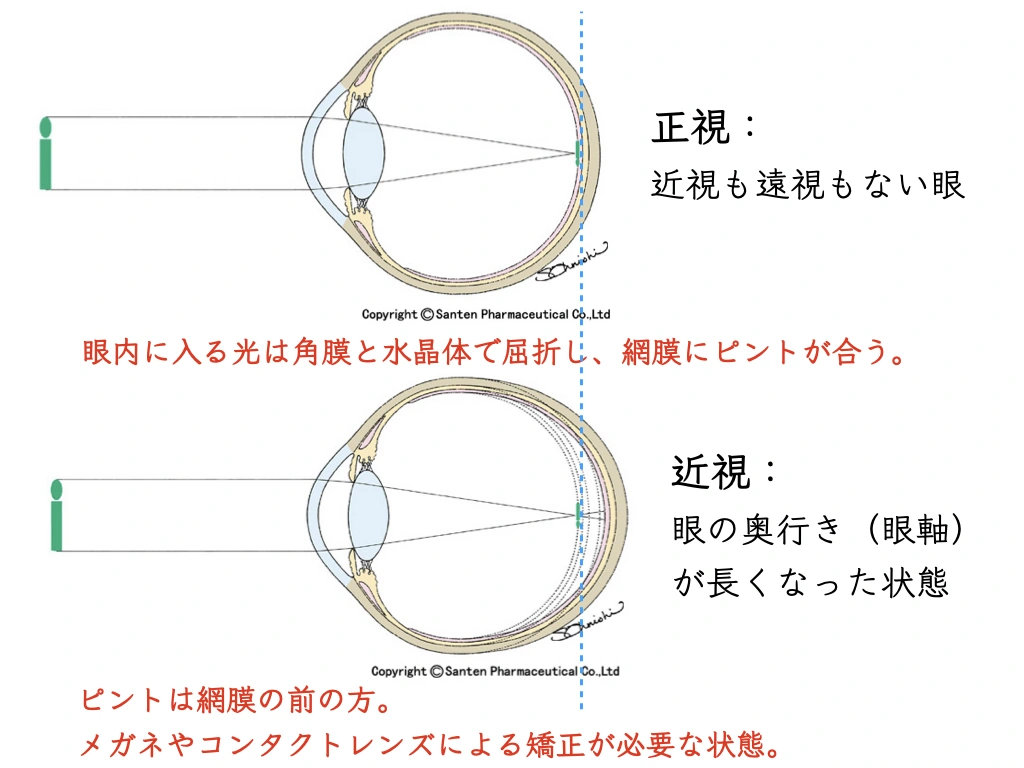

なぜ近視が進むと眼の病気のリスクが上がるのか?

まず大切なのは、近視がどのように進行するのか、その仕組みを理解することです。

多くの場合、近視は「眼軸長(がんじくちょう)」と呼ばれる眼球の奥行きが伸びることで進行します。

眼球を一つの風船に例えてみてください。

風船に空気を入れすぎて大きく膨らませると、ゴムが薄くなり、弱くなります。

同じように、

眼球が伸びることで、眼の奥にある網膜(もうまく)や視神経(ししんけい)といった繊細な組織も引き伸ばされ、機械的な負担がかかることで、構造的に脆くなってしまうのです。

この「引き伸ばされて弱くなる」状態こそが、将来さまざまな病気を引き起こす根本的な原因となるのです。

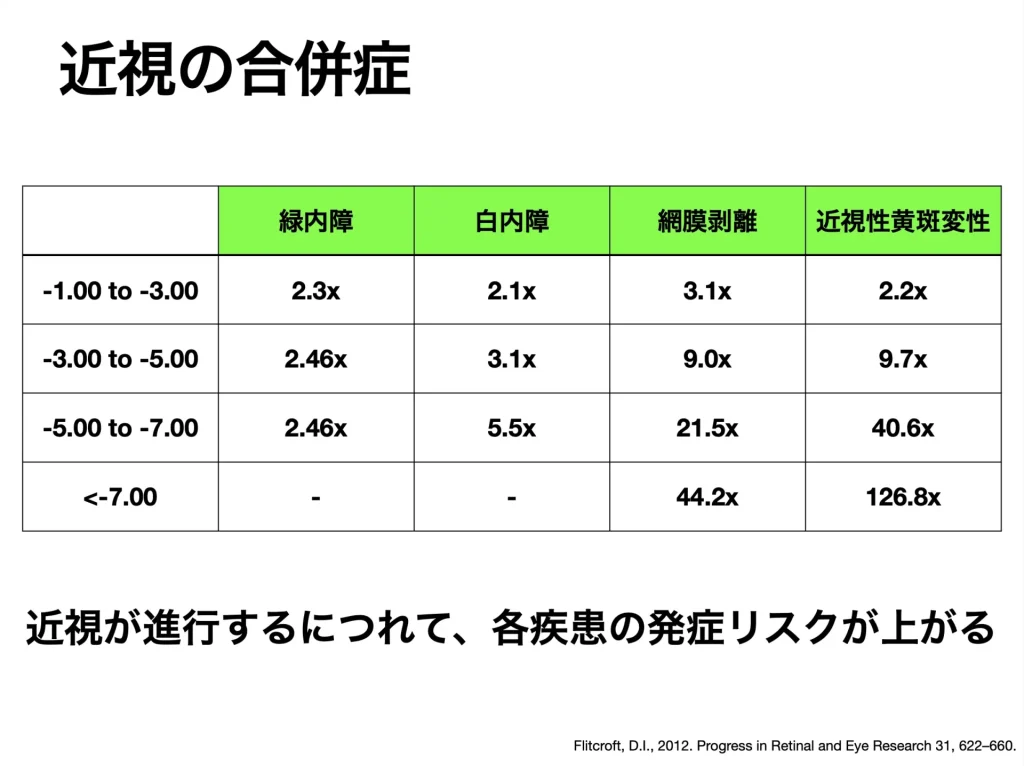

では、具体的にどのような病気のリスクが、どの程度高まるのでしょうか。

近視の度数と、主な眼の病気のリスク

複数の信頼性の高い研究により、近視の度数とさまざまな眼疾患のリスクとの間に、明確な関連性があることが示されています。

近視の進行が将来の視力に影響を与える可能性のある主な疾患のリスクを、以下の表にまとめます。

| 疾患名 | -1.00D進行ごとのリスク増加(目安) | 度数別のリスク目安(正視や軽度近視との比較) |

|---|---|---|

| 近視性黄斑症 (MMD) | 約 1.2 倍¹ | 強度近視(-6.00D超): 約 40 倍² |

| 網膜剥離 (RRD) | 約 1.1 倍¹ | 中等度以上(-3.00D超): 約 10 倍² |

| 緑内障 (POAG) | 約 1.2 倍⁴ | 中等度〜強度近視: 約 3.3 倍⁴ |

特に注目すべき3つの疾患について、詳しくご紹介します。

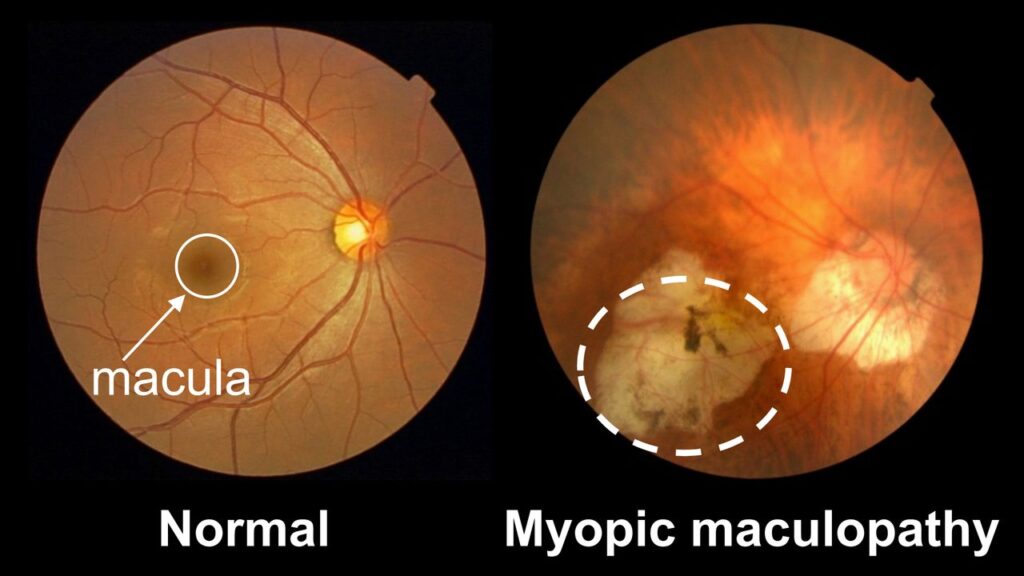

近視性黄斑症(Myopic maculopathy)

見る力の中心を担う「黄斑 (macula)」という組織が、眼球が伸びることによって障害を受ける病気です。

一度発症すると、視界の中心が歪んだり、暗く見えたりし、回復が困難な視力低下につながります。

ある研究によると、近視が-1.00D進行するごとに、近視性黄斑症の発症リスク(オッズ比)が約 1.2 倍に高まると報告されています¹。 また、リスクは単純に近視の度数に応じて増えていくわけではありません。

たとえば、-3.00D未満の弱度近視に比べて、-3.00Dから-6.00Dの中等度近視ではリスクが約 10 倍、-6.00Dを超える強度近視ではおよそ 40 倍にまで急増することがわかっています²。

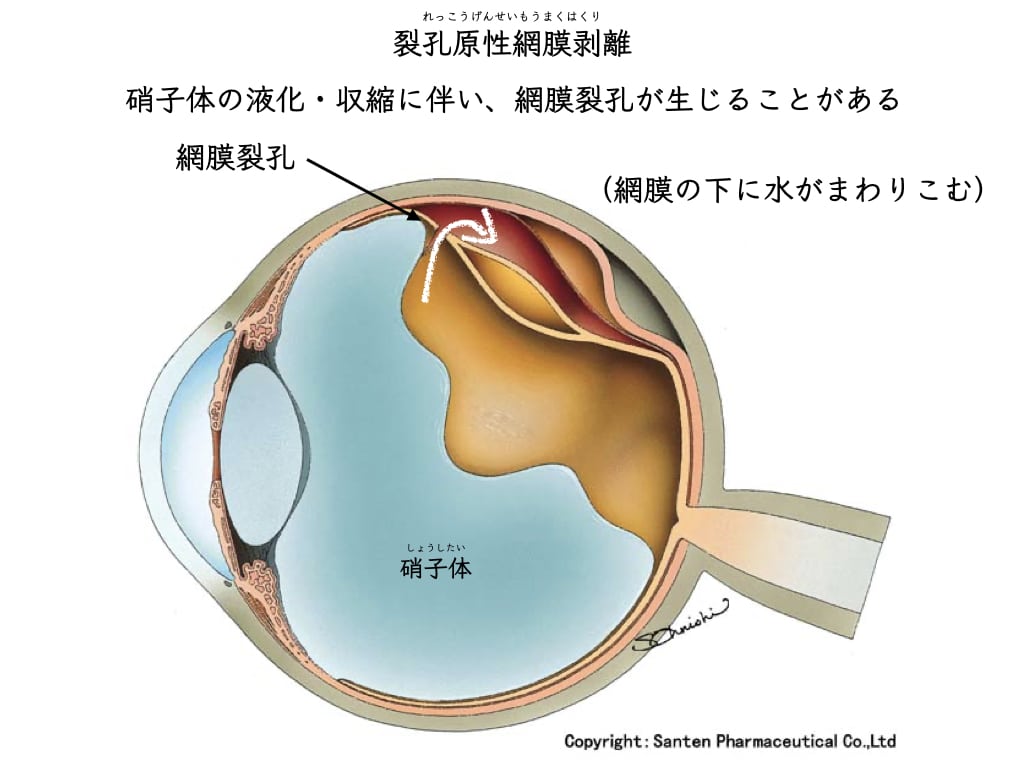

裂孔原性網膜剥離(Rhegmatogenous Retinal Detachment, RRD)

近視が-1.00D進行するごとのリスクは約 1.1 倍上昇します¹。

引き伸ばされて薄くなった網膜に穴(網膜裂孔)が開き、そこから網膜が剥がれてしまう病気です。

突然の飛蚊症の増加や視野欠損で発症し、緊急手術が必要となる、視機能に永続的な影響を与えかねない疾患です。

度数別に見ると、弱度近視(-1.00Dから-3.00D)で約3〜4倍、-3.00Dを超える近視ではリスクが約 10 倍に増加するという報告があります²。

日本での調査によると、網膜剥離は高齢者だけでなく、20代の若年層にも発症のピークがあることが分かっています³。

これは、こどもの頃からの近視進行が、比較的若い年代での深刻な結果につながりうることを示唆しています。

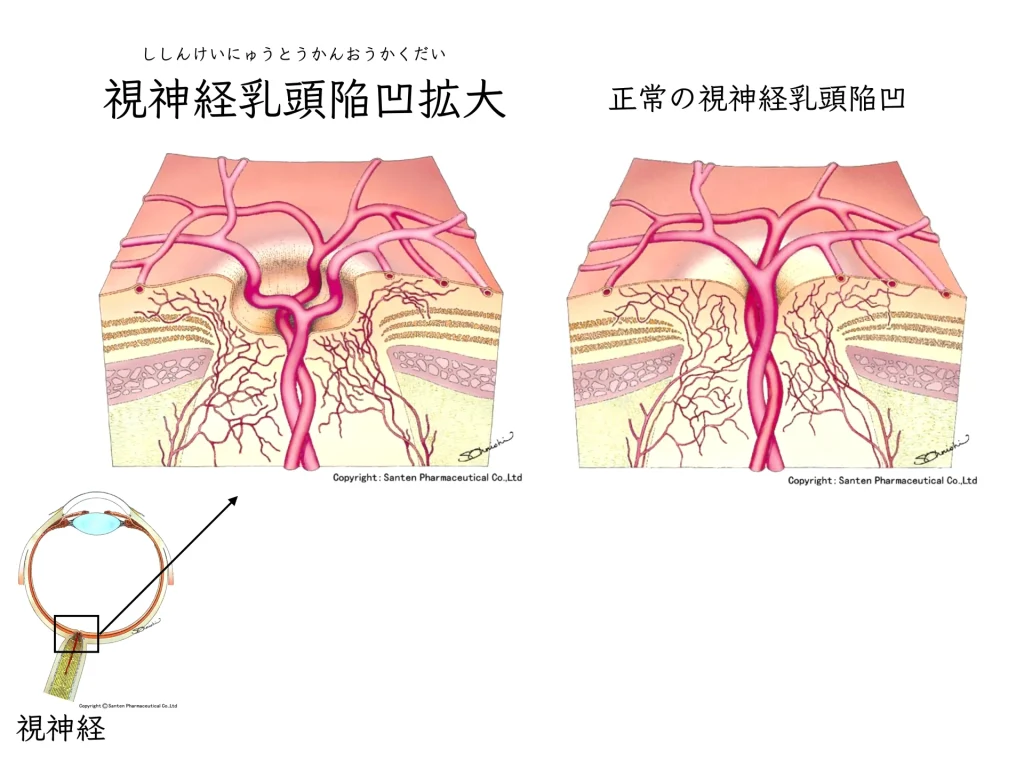

原発開放隅角緑内障(Primary Open-Angle Glaucoma, POAG)

緑内障は、視神経が障害されて視野が徐々に狭くなっていく病気で、日本における視力障害の主要な原因の一つです。

眼圧(眼の硬さ)が主なリスク因子ですが、近視も独立した重要なリスク因子です。

眼球が伸びることで視神経の付け根に構造的な負担がかかり、傷みやすくなると考えられています。

近視が-1.00D進むごとに、緑内障のリスクは約 1.2 倍ずつ増加することが、複数の研究をまとめた分析で明らかにされています⁴。

また、弱度近視の人は正視(近視でない人)に比べ、リスクが約 2.3 倍、中等度から強度近視になるとリスクは約 3.3 倍に上がるとされています⁴。

特に日本では、眼圧が正常範囲にもかかわらず緑内障が進行する「正常眼圧緑内障」が大多数を占めます。

日本の大規模調査では、40歳以上の約 5.8%に緑内障が発見されており⁵、この高い有病率を背景に考えると、近視によるリスク上昇は決して無視できません。

眼軸長という、もう一つの重要な指標

これまでメガネの度数(ジオプター)を基準に説明してきましたが、より直接的にリスクを反映するのは、眼球の長さそのものである「眼軸長」です。

近年の研究では、眼軸長が 1mm 伸びるごとに、緑内障のリスクが約 1.4 倍⁵、近視性黄斑症のリスクが約 1.9 倍になる⁶という報告があり、眼の構造的な変化がいかに重要であるかを示しています。

特に、眼軸長が 26mm を超えると、多くの疾患のリスクが急激に高まることが知られています。そのため、眼科診療では、こどもの眼軸長を測定し、その伸びをいかに緩やかにするかを重視するようになっています。

まとめ:近視進行の抑制は、将来の眼の健康への大切な備え

「近視が-1.00D進む」というのは、単にメガネのレンズが少し厚くなるだけではありません。

これは、生涯にわたり使う大切な眼球が、構造的な弱さを持ちやすくなる方向へ進んでいるということです。

- 近視性黄斑症

- 網膜剥離

- 緑内障

これらの疾患のリスクは、近視が1ジオプター進むごとに確実に増えていきます。

さらに、近視の度数がある水準を超えると、リスクが急激に高くなることが分かっています。

こどものうちから近視の進行を抑えることは、単によい視力を保つためだけでなく、将来深刻な目の病気から目を守るという、長期的な「予防医療」としての意味合いがあります。

近視の進行に関して不安や疑問がある場合は、定期的に眼科を受診し、専門家による検査とアドバイスを受けることが重要です。

参考文献

- Bullimore MA, Brennan NA. Myopia Control: Why Each Diopter Matters. Optom Vis Sci. 2019 Jun;96(6):463-465. doi: 10.1097/OPX.0000000000001367. PMID: 31116165.(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31116165/)

- Flitcroft DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012 Nov;31(6):622-60. doi: 10.1016/j.preteyeres.2012.06.004. Epub 2012 Jul 4. PMID: 22772022.(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22772022/)

- Haga A, et al. The Incidence of Rhegmatogenous Retinal Detachment in Kumamoto, Japan, Between 2009 and 2011. J Clin Exp Ophthalmol. 2015;6(3):428. (https://www.longdom.org/open-access/the-incidence-of-rhegmatogenous-retinal-detachment-in-kumamoto-japan-between-2009-and-2011-51639.html)

- Haarman AEG, Enthoven CA, Tideman JWL, Tedja MS, Verhoeven VJM, Klaver CCW. The Complications of Myopia: A Review and Meta-Analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2020 Apr 9;61(4):49. doi: 10.1167/iovs.61.4.49. PMID: 32347918; PMCID: PMC7401976. (https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2765517)

- Fujiwara K, Yasuda M, Hata J, Nakano S, Hashimoto S, Ueda E, Nakamura S, Murakami Y, Nakamuro T, Iwase A, Araie M, Tawara A, Kubota T, Yoshitomi T, Ninomiya T, Sonoda KH. Prevalence of Glaucoma and Its Systemic Risk Factors in a General Japanese Population: The Hisayama Study. Transl Vis Sci Technol. 2022 Nov 1;11(11):11. doi: 10.1167/tvst.11.11.11. PMID: 36378141; PMCID: PMC9672895.(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9672895/)

- Mu T, He HL, Chen XY, Fang YX, Xu J, Jin ZB. Axial length as a predictor of myopic macular degeneration: a meta-analysis and clinical study. Eye (Lond). 2025 Jul;39(10):2073-2082. doi: 10.1038/s41433-025-03782-6. Epub 2025 Apr 25. PMID: 40281120; PMCID: PMC12209455. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40281120/)

- Iwase A, Suzuki Y, Araie M, Yamamoto T, Abe H, Shirato S, Kuwayama Y, Mishima HK, Shimizu H, Tomita G, Inoue Y, Kitazawa Y; Tajimi Study Group, Japan Glaucoma Society. The prevalence of primary open-angle glaucoma in Japanese: the Tajimi Study. Ophthalmology. 2004 Sep;111(9):1641-8. doi: 10.1016/j.ophtha.2004.03.029. PMID: 15350316. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15350316/)

- Tideman JW, Snabel MC, Tedja MS, van Rijn GA, Wong KT, Kuijpers RW, Vingerling JR, Hofman A, Buitendijk GH, Keunen JE, Boon CJ, Geerards AJ, Luyten GP, Verhoeven VJ, Klaver CC. Association of Axial Length With Risk of Uncorrectable Visual Impairment for Europeans With Myopia. JAMA Ophthalmol. 2016 Dec 1;134(12):1355-1363. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2016.4009. PMID: 27768171.(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27768171/)

- Ueda E, Yasuda M, Fujiwara K, Hashimoto S, Ohno-Matsui K, Hata J, Ishibashi T, Ninomiya T, Sonoda KH. Trends in the Prevalence of Myopia and Myopic Maculopathy in a Japanese Population: The Hisayama Study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2019 Jul 1;60(8):2781-2786. doi: 10.1167/iovs.19-26580. PMID: 31260519.(https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2737593)

- Marcus MW, de Vries MM, Junoy Montolio FG, Jansonius NM. Myopia as a risk factor for open-angle glaucoma: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology. 2011 Oct;118(10):1989-1994.e2. doi: 10.1016/j.ophtha.2011.03.012. PMID: 21684603.(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21684603/)

![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)