緑内障で気をつけることはありますか?

皆が気になることですね、古今東西の研究がたくさん行われています。

コーヒー? トランペット? たばこ?

人それぞれの条件が違い、「緑内障で気をつけること」の結論を出すのは困難です。

「運動をすることで視野欠損の進行を遅らせる」という臨床研究論文があります。

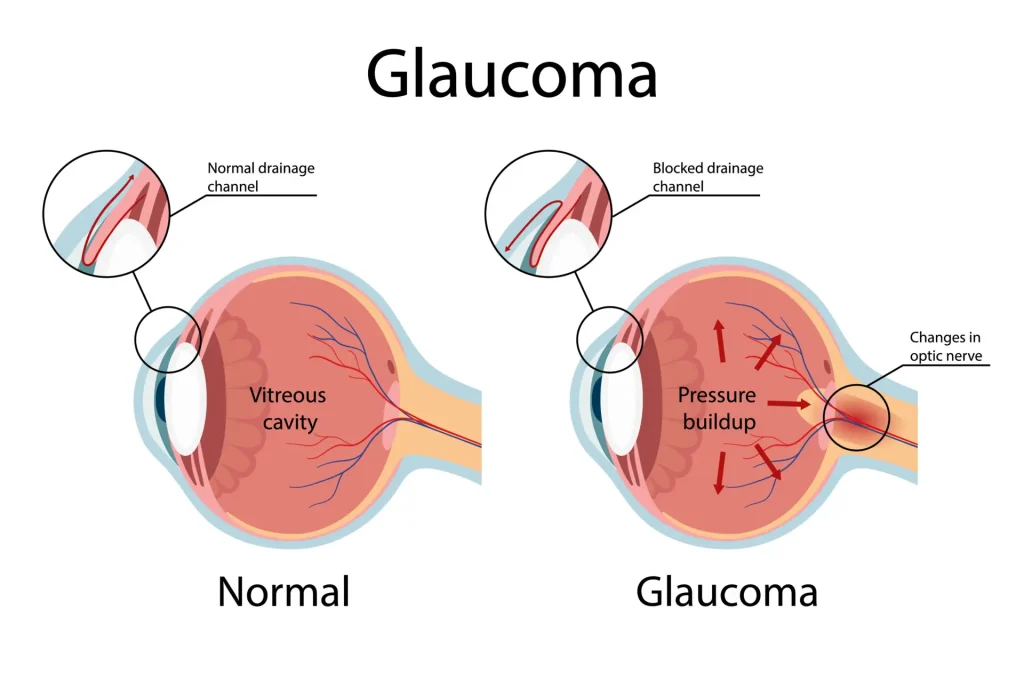

緑内障は、世界中で不可逆的な失明の主要な原因の一つとして知られています¹。

通常、眼圧の上昇により視神経が徐々に損傷されることで進行します。

緑内障の管理においては、眼圧のコントロールが主な治療法となります。

最近の研究で、身体活動が緑内障患者さんの視野欠損の進行を遅らせる可能性があることが示唆されました²。

緑内障:身体活動が視野欠損の進行を遅らせる可能性がある

Boland, M.D., De Moraes, C.G. and Ramulu, P.Y., 2019. Association between physical activity and visual field loss in glaucoma. Ophthalmology, 126(7), pp. 958–964. doi:10.1016/j.ophtha.2018.10.012.

2019年 Ophthalmology誌を主な参考に、解説をします。

研究背景

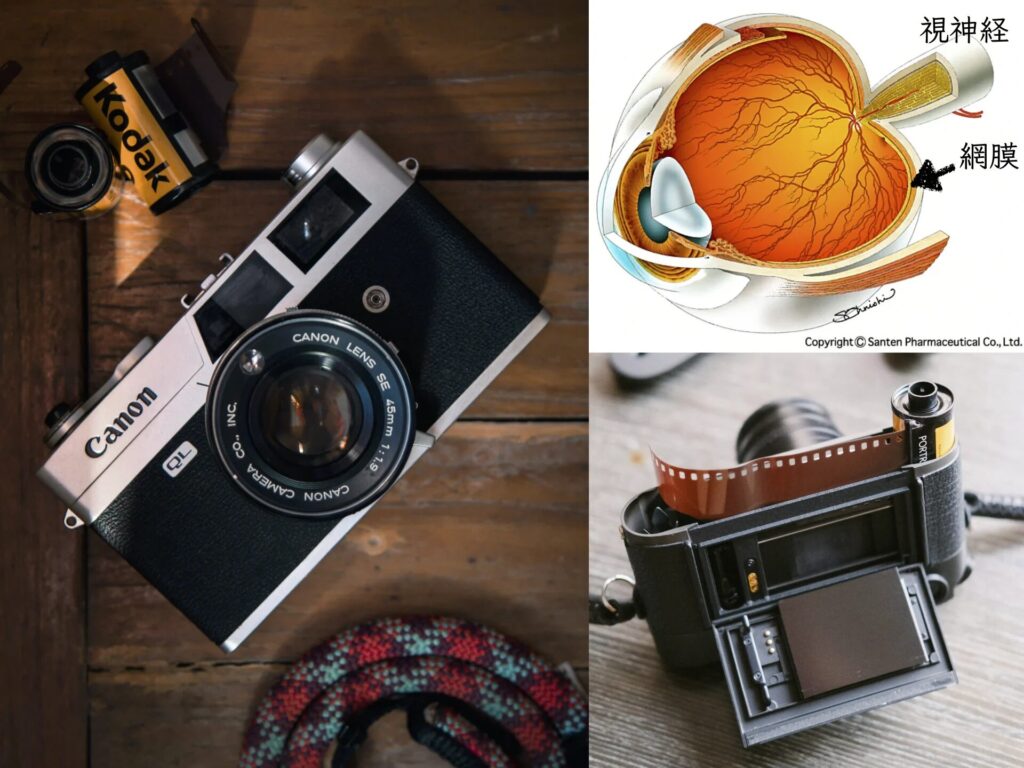

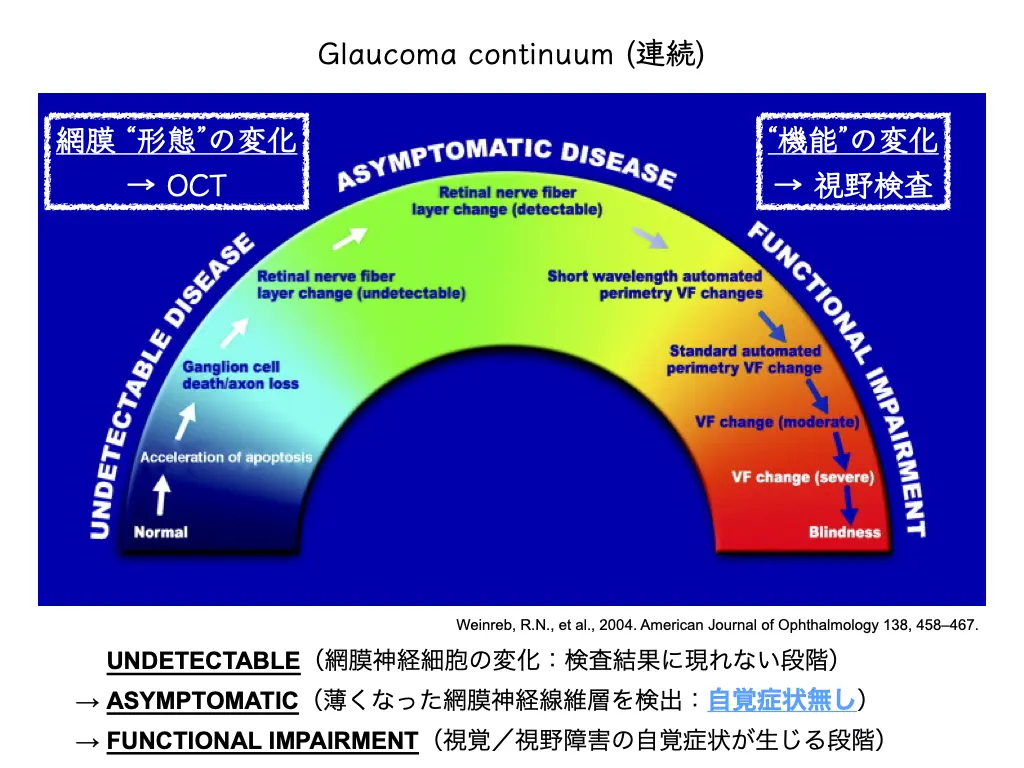

緑内障は、視神経の進行性損傷によって特徴づけられています。

視神経の損傷は、通常、眼圧の上昇によって引き起こされます。

眼圧が正常でも、緑内障との判断になることもあります(正常眼圧緑内障)³。

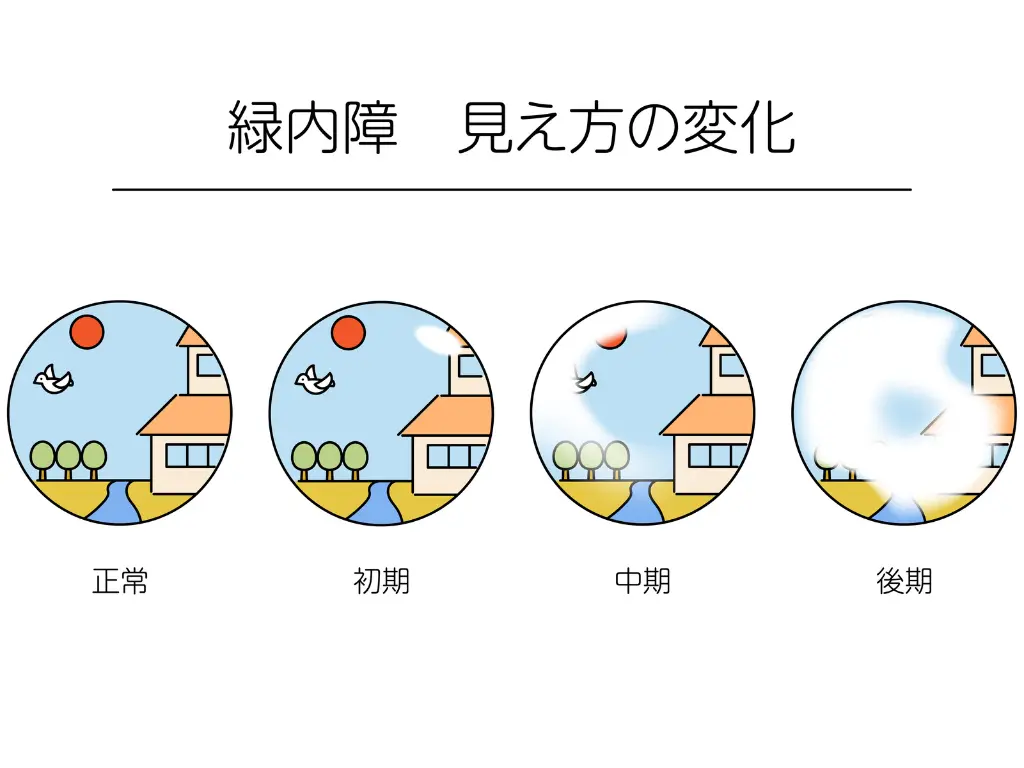

緑内障の主な症状は視野欠損です。

初期段階では気づかれにくいものの、進行すると周辺視野から徐々に視野が狭くなっていきます⁴。

緑内障治療は、主に眼圧を下げることに焦点を当てます。

これには、点眼薬、レーザー治療、手術などが含まれます⁵。

しかし、近年の研究では、全身の健康状態や生活習慣が緑内障の進行に影響を与える可能性が指摘されており、その中でも身体活動の役割が注目されています⁶。

最新の研究結果:身体活動と視野損失の関連性

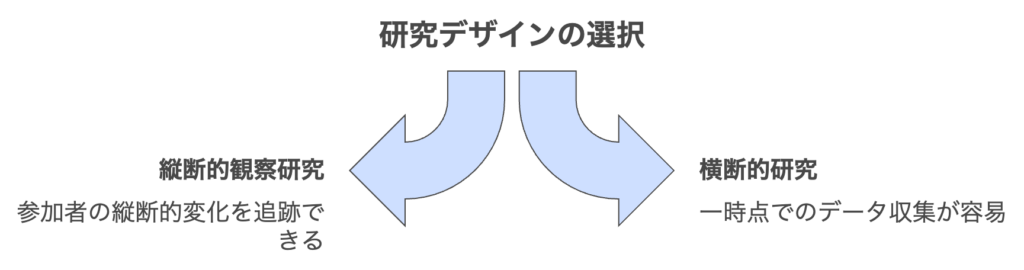

最近の大規模な縦断的観察研究によると、高レベルの身体活動が緑内障患者の視野損失の進行をより遅くする可能性があることが明らかになりました²。

この研究は141名の高齢の緑内障患者または緑内障疑いの患者を対象に行われました。

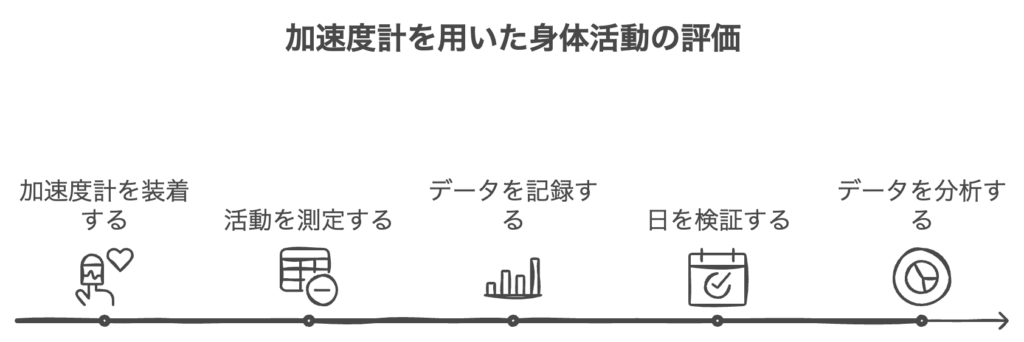

加速度計を用いて1週間の身体活動を測定し、長期間の視野検査データと比較分析されています。

主な研究結果:

- 1日あたりの歩数が1000歩増えるごとに、視野感度の低下が年間0.007 dB少なくなりました。

- 非座位活動時間が30分増えるごとに、視野感度の低下が年間0.007 dB遅くなりました。

- 中程度から激しい身体活動が10分増えるごとに、視野感度の低下が年間0.003 dB遅くなりました。

これらの数値は一見小さく見えるかもしれません。

でも、長期的には大きな違いを生み出す可能性があります。

例えば、1日あたり5000歩多く歩くことや、2.6時間多く非座位活動を行うことで、視野損失の進行速度が約10%遅くなる可能性があります。

(やや多いですね🙂↕️)

さらに、この研究では以下のような発見もありました:

- 年齢が高いこと、

白人ではないこと、

ベースラインの緑内障重症度が中等度であること

が、より速い視野損失と関連していました。 - 緑内障手術歴や白内障手術歴がある患者は、より急速な視野損失を示しました。

- 併存疾患の数が多いほど、わずかではありますが年間の視野損失が遅くなる傾向が見られました。

併存疾患が多いと緑内障の進行を抑える方向になるのは、なぜでしょうか? 以下が考えられます。

- 健康管理の意識:

併存疾患を持つ患者さんは、健康管理に対する意識が高くなっていることが多いです。

定期的な医療チェックや治療を受けることで、視野損失の進行を抑えることができるかもしれません。 - 生活習慣の改善:

併存疾患がある患者さんは、医師からの指導に従って生活習慣を改善することが多く、これが視野の健康に寄与する可能性があります。

例えば、運動や食事の改善が視野の維持に役立つことがあります。 - 治療の影響:

併存疾患に対する治療が、視野損失の進行に間接的に影響を与えることも考えられます。

例えば、高血圧や糖尿病の管理が眼の健康に良い影響を与えることがあります。 - 生物学的要因:

併存疾患が視神経や血流に与える影響が、視野損失の進行に対して何らかの保護的な役割を果たす可能性もあります。

緑内障における身体活動の重要性

緑内障の主な原因は眼圧の上昇です。

身体活動がどのようにして視野損失の進行を遅らせる可能性があるのでしょうか。

当論文の研究者たちは、以下のようないくつかの仮説を立てています:

- 眼圧の調整:

適度な運動が眼圧を一時的に低下させる可能性があります⁷。

複数の研究で、有酸素運動後に一時的な眼圧低下が観察されています。 - 血流の改善:

身体活動は全身の血流を改善し、視神経への血液供給を促進する可能性があります⁸。

緑内障患者の中には、視神経への血流が不十分な人もいるため、この効果は特に重要かもしれません。 - 神経保護効果:

運動が脳由来神経栄養因子(BDNF)などの神経保護物質の産生を促進する可能性があります⁹。これらの物質は視神経の健康維持に役立つ可能性があります。 - 酸化ストレスの軽減:適度な運動は体内の抗酸化能力を高め、緑内障の進行に関与する可能性のある酸化ストレスを軽減する可能性があります¹⁰。

- 全身の健康改善:運動は糖尿病や高血圧などの全身疾患のリスクを低減します¹¹。これらの疾患は緑内障の危険因子としても知られているため、間接的に緑内障の進行を遅らせる可能性があります。

これらの仮説は今後さらなる研究で検証される必要がありますが、身体活動が緑内障患者にとって潜在的な利点を持つ可能性は高いと考えられます。

緑内障で気をつけること:身体活動に関して

緑内障のかたが身体活動を増やす際には、以下の点に注意する必要があります:

- 主治医との相談:

新しい運動プログラムを始める前に、必ず眼科医に相談されてください。

特に進行した緑内障の場合、一部の運動が適していない可能性があります。 - 段階的な開始:

急激な運動の増加は避け、徐々に活動レベルを上げていかれるのが良いと思われます。

これは怪我のリスクを減らし、持続可能な習慣形成に役立ちます。 - 安全性の確保:

視野障害がある場合は、安全な環境で運動を行ってくださいね。

屋内での運動や、知り合いと一緒に運動するなどの工夫が有効かもしれません。 - 適切な強度:

過度な運動は避け、中程度の強度の活動を心がけてください。

例えば、速歩や軽いジョギング、水泳などが適しているかもしれません。 - 継続的なモニタリング:

定期的な眼科検診を受け、視野の変化を確認してください。

また、運動中や運動後に異常を感じた場合は、すぐに医師に相談してください。 - 水分補給:

運動中は適切な水分補給を心がけましょう。脱水は一時的に眼圧を上昇させる可能性があります¹²。 - 頭位への注意:

逆立ちやヨガの一部のポーズなど、頭を下げる姿勢を長時間保つ運動は、一時的に眼圧を上昇させる可能性があるため注意が必要です¹³。

今後の研究課題

この研究結果はとても興味深いものですが、いくつかの限界も存在します。

研究参加者の大半が高齢者であったため、若年層の緑内障患者にも同様の効果があるかどうかは不明です。

身体活動の測定が1週間のみであったため、長期的な活動パターンの変化が考慮されていません。

今後の研究では、以下のような点が課題となるでしょうか:

- 若年層を含むより幅広い年齢層での検証

- 長期的な身体活動パターンと視野損失の関連性の調査

- 特定のタイプの運動(有酸素運動vs.筋力トレーニングなど)の効果の比較

- 身体活動が緑内障に与える影響のメカニズムの解明

- 身体活動と他の緑内障治療法(薬物療法、手術など)との相互作用の研究

これらの研究を通じて、緑内障患者にとって最適な運動の種類や強度が明らかになることが期待されます。

まとめ

緑内障の治療において、眼圧のコントロールは依然として最も重要な要素です。

この新しい研究結果は、身体活動が緑内障管理の補助的な役割を果たす可能性を強く示唆しています。

適度な運動は、緑内障の進行を遅らせる可能性があるだけでなく、全身の健康にも良い影響を与えます。

主治医と相談しながら、安全で適切な身体活動を日常生活に取り入れることをおすすめします。

一人一人の状況に合わせた適切な運動プログラムを見つけることで、視力の保護と全身の健康増進につながる可能性があります。

今後の研究によって緑内障患者にとって最適な運動の種類や強度が明らかになり、

より個別化された推奨事項が提供されることが期待されます。

緑内障は深刻な眼疾患ですが、適切な治療と生活習慣の改善により、その進行を遅らせることが可能です。

定期的な眼科検診を受けつつも身体活動を含む健康的なライフスタイルを維持することが、長期的な視力保護につながると考えられます。

参考文献

- Tham YC, Li X, Wong TY, Quigley HA, Aung T, Cheng CY. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology. 2014 Nov;121(11):2081-90. doi: 10.1016/j.ophtha.2014.05.013. Epub 2014 Jun 26. PMID: 24974815.

- Lee MJ, Wang J, Friedman DS, Boland MV, De Moraes CG, Ramulu PY. Greater Physical Activity Is Associated with Slower Visual Field Loss in Glaucoma. Ophthalmology. 2019 Jul;126(7):958-964. doi: 10.1016/j.ophtha.2018.10.012. Epub 2018 Oct 10. PMID: 30315900; PMCID: PMC6458101.

- Weinreb RN, Aung T, Medeiros FA. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. JAMA. 2014 May 14;311(18):1901-11. doi: 10.1001/jama.2014.3192. PMID: 24825645; PMCID: PMC4523637.

- Quigley HA. Glaucoma. Lancet. 2011 Apr 16;377(9774):1367-77. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61423-7. Epub 2011 Mar 30. PMID: 21453963.

- Garway-Heath DF, Crabb DP, Bunce C, Lascaratos G, Amalfitano F, Anand N, Azuara-Blanco A, Bourne RR, Broadway DC, Cunliffe IA, Diamond JP, Fraser SG, Ho TA, Martin KR, McNaught AI, Negi A, Patel K, Russell RA, Shah A, Spry PG, Suzuki K, White ET, Wormald RP, Xing W, Zeyen TG. Latanoprost for open-angle glaucoma (UKGTS): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial. Lancet. 2015 Apr 4;385(9975):1295-304. doi: 10.1016/S0140-6736(14)62111-5. Epub 2014 Dec 19.

- Kumar A, Ou Y. From bench to behaviour: The role of lifestyle factors on intraocular pressure, neuroprotection, and disease progression in glaucoma. Clin Exp Ophthalmol. 2023 May-Jun;51(4):380-394. doi: 10.1111/ceo.14218. Epub 2023 Mar 19. PMID: 36859798; PMCID: PMC11144012.

- Risner D, Ehrlich R, Kheradiya NS, Siesky B, McCranor L, Harris A. Effects of exercise on intraocular pressure and ocular blood flow: a review. J Glaucoma. 2009 Aug;18(6):429-36. doi: 10.1097/IJG.0b013e31818fa5f3. PMID: 19680049.

- Schmidl D, Garhofer G, Schmetterer L. The complex interaction between ocular perfusion pressure and ocular blood flow – relevance for glaucoma. Exp Eye Res. 2011 Aug;93(2):141-55. doi: 10.1016/j.exer.2010.09.002. Epub 2010 Sep 22. PMID: 20868686.

- Gupta V, You Y, Li J, Gupta V, Golzan M, Klistorner A, van den Buuse M, Graham S. BDNF impairment is associated with age-related changes in the inner retina and exacerbates experimental glaucoma. Biochim Biophys Acta. 2014 Sep;1842(9):1567-78. doi: 10.1016/j.bbadis.2014.05.026. Epub 2014 Jun 2. PMID: 24942931.

- Engin KN. Alpha-tocopherol: looking beyond an antioxidant. Mol Vis. 2009;15:855-60. Epub 2009 Apr 23. PMID: 19390643; PMCID: PMC2672149.

- Warburton DE, Nicol CW, Bredin SS. Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ. 2006 Mar 14;174(6):801-9. doi: 10.1503/cmaj.051351. PMID: 16534088; PMCID: PMC1402378.

- Sollanek, K.J., Kenefick, R.W., Walsh, N.P., Fortes, M.B., Esmaeelpour, M., Cheuvront, S.N., 2012. Assessment of thermal dehydration using the human eye: What is the potential? Journal of Thermal Biology 37, 111–117. https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2011.12.006

- Malihi M, Sit AJ. Effect of head and body position on intraocular pressure. Ophthalmology. 2012 May;119(5):987-91. doi: 10.1016/j.ophtha.2011.11.024. Epub 2012 Feb 17. PMID: 22341914.

![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)