2023.4月〜 新しい機械を使えるようになりました。

関連記事

「眼軸」の長さを測る:こどもの近視進行を管理する機械

光干渉式眼軸長測定装置「AL-Scan M」と近視管理ソフトウェア「MV-1」を導入しました。 こどもの近視がどのくらい進んでいるか? 標準と離れているのか、進み方が早く/…

2025.4月21日〜 日本で承認された近視進行抑制点眼薬を使えるようになりました。

関連記事

リジュセア®ミニ点眼液0.025%の取り扱い:小児の近視進行抑制

日本初の近視進行抑制点眼薬が承認されました 2025年4月21日、日本で初めて近視進行抑制を目的とした点眼薬「リジュセア®ミニ点眼液0.025%」(参天製薬)が発売されるこ…

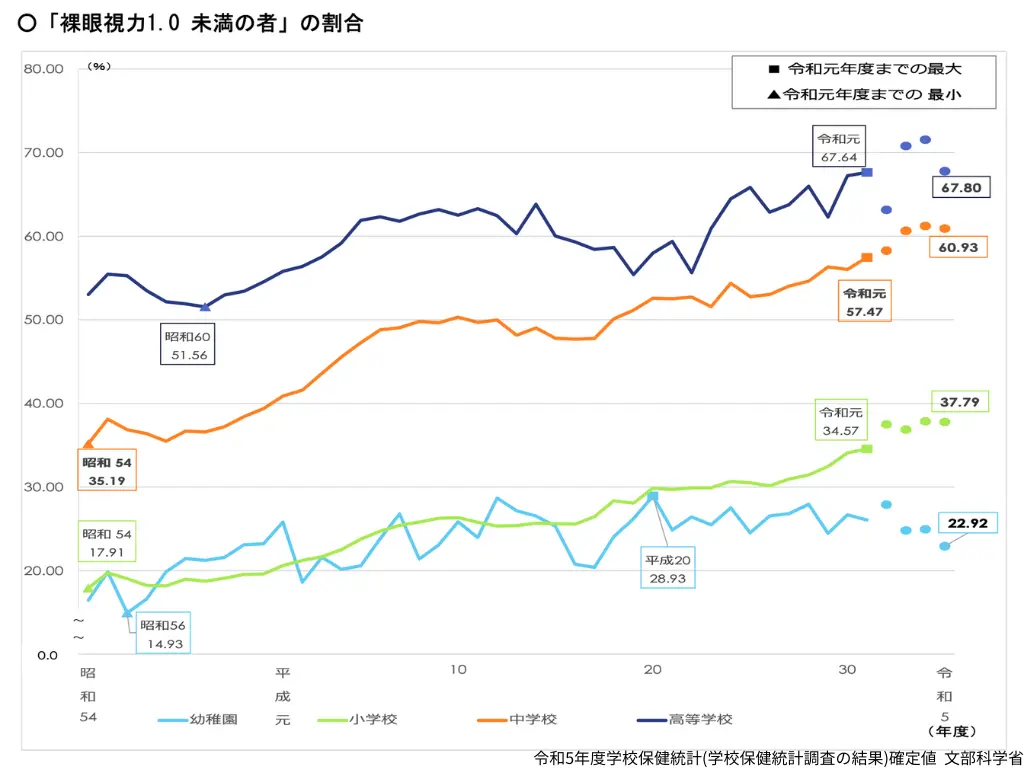

2026.2月 近視の説明のことこの10〜15年で、こどもの近視に対する考え方が大きく変わりました。

小児の近視に対する研究は世界中で進んでいて、眼科関連の学会でも重要な話題になっています。

目の検査は、視能訓練士 が担当します。

近視進行抑制(予防):こどものうちに安全にしてあげられること 」を、お話ししています。

年々進む「子どもの視力低下」寝ている間に防げる!?【シリタカ!】 https://youtu.be/JbLoxDcXwR4?si=Hi9HQVjA7HpNg8zJ&t=269

関連記事

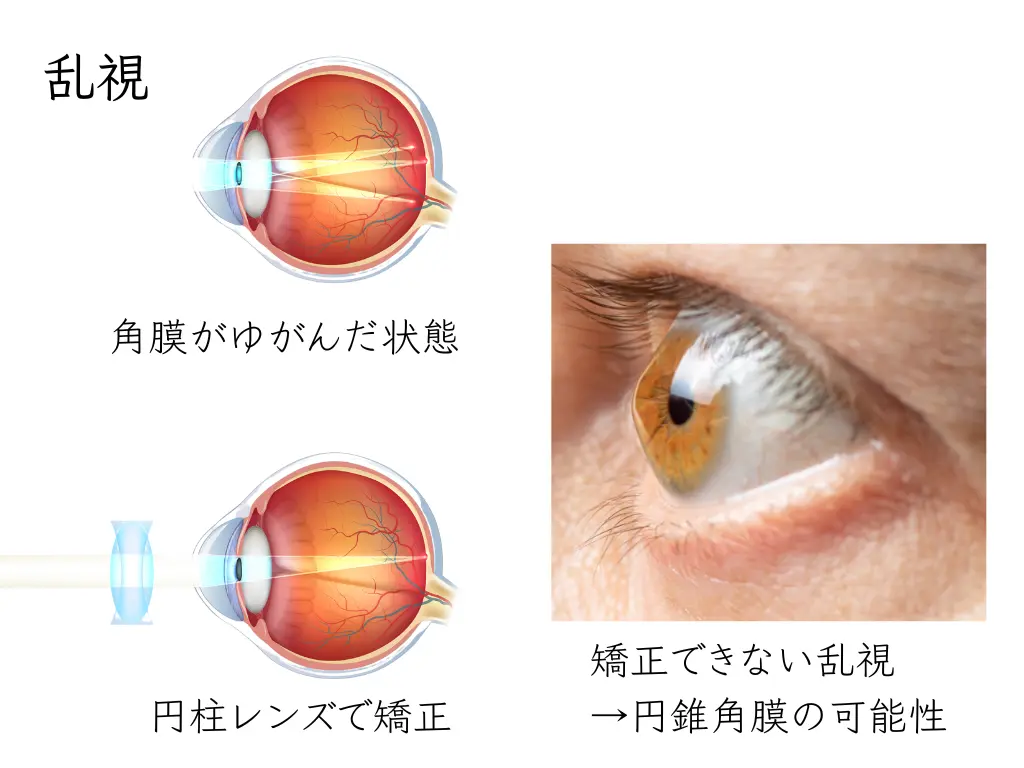

遠視・近視・乱視:わかりやすく理解する方法

遠視・近視・乱視:実はどんな状態でしょうか。 遠くが(近くが)みづらい? 乱れて見える?近くがみづらいってことは、老眼? どんな見え方になるか:漢字の意味から…

近視の合併症 インフォグラフィック

近視と目の病気

近視の合併症

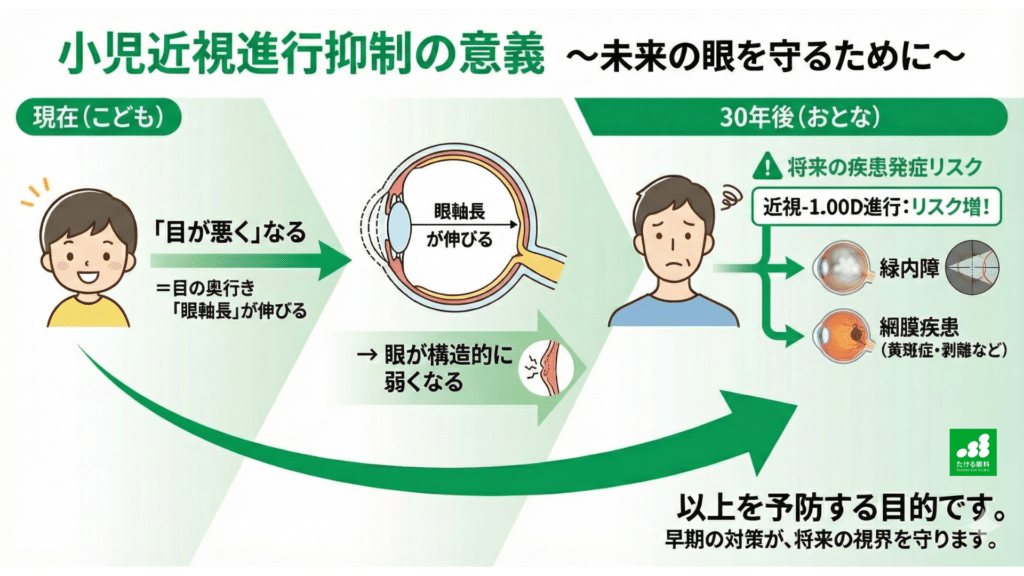

近視が進行するにつれて、各疾患の発症リスクが上がります。

近視の度数と発症リスク

近視度数(D)

緑内障

白内障

網膜剥離

近視性

-1.00 ~ -3.00

2.3倍

2.1倍

3.1倍

2.2倍

-3.00 ~ -5.00

2.46倍

3.1倍

9.0倍

9.7倍

-5.00 ~ -7.00

2.46倍

5.5倍

21.5倍

40.6倍

< -7.00

–

–

まとめ

✔ 近視の進行は、様々な目の病気のリスクを高めます。✔ 特に強度の近視(-5.00D以上)では、網膜剥離や近視性黄斑変性のリスクが急激に増加します。✔ 近視は単なる視力の問題ではなく、将来の目の健康に関わる重要な指標です。

参考文献

Flitcroft, D.I., 2012. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Progress in Retinal and Eye Research 31, 622–660.

関連記事

近視-1.00D進行:将来の眼のリスクは?(緑内障・網膜疾患)

こどもの近視が年々進んでいくことに、不安を感じていらっしゃる保護者の方は多いのではないでしょうか。また、ご自身の近視が強いことから、将来の眼の健康をご心配さ...

Table of Contents

こどもの近視:説明の方針

近視がなるべく進まないように:小学生のうちに、こどもにしてあげられること

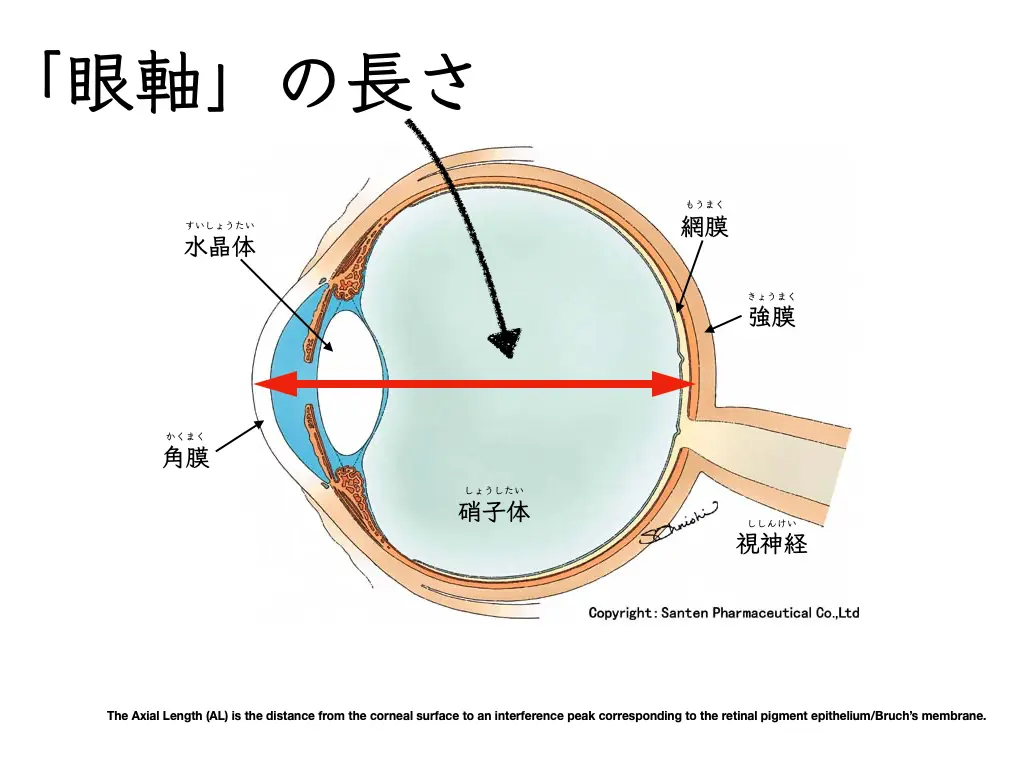

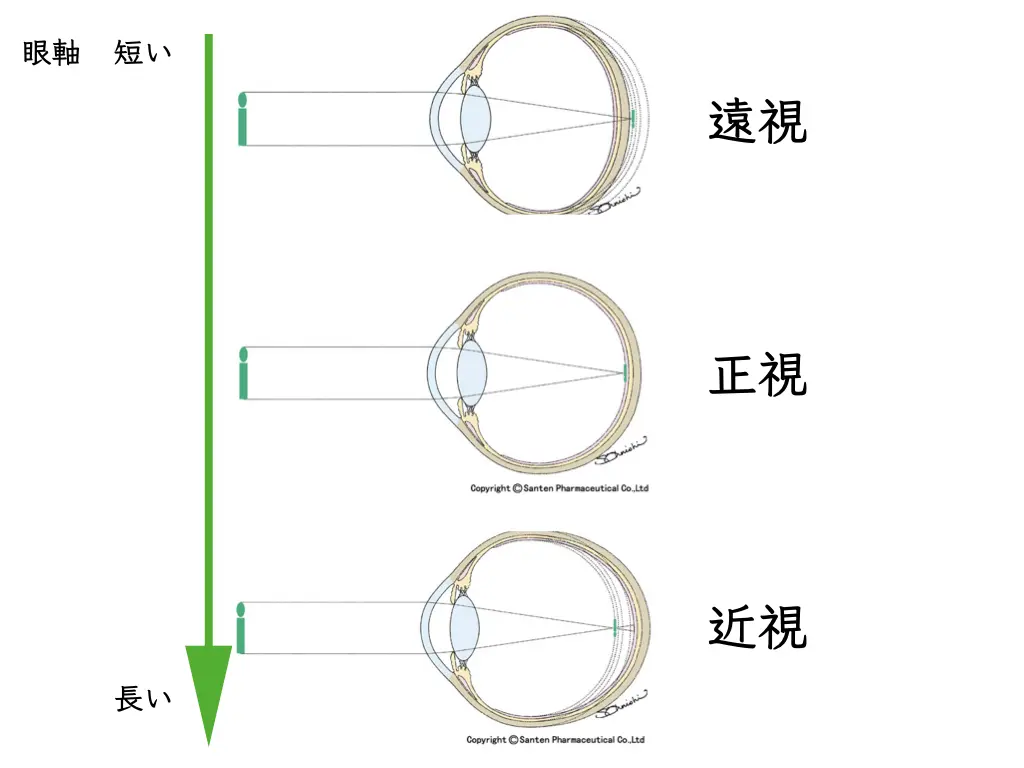

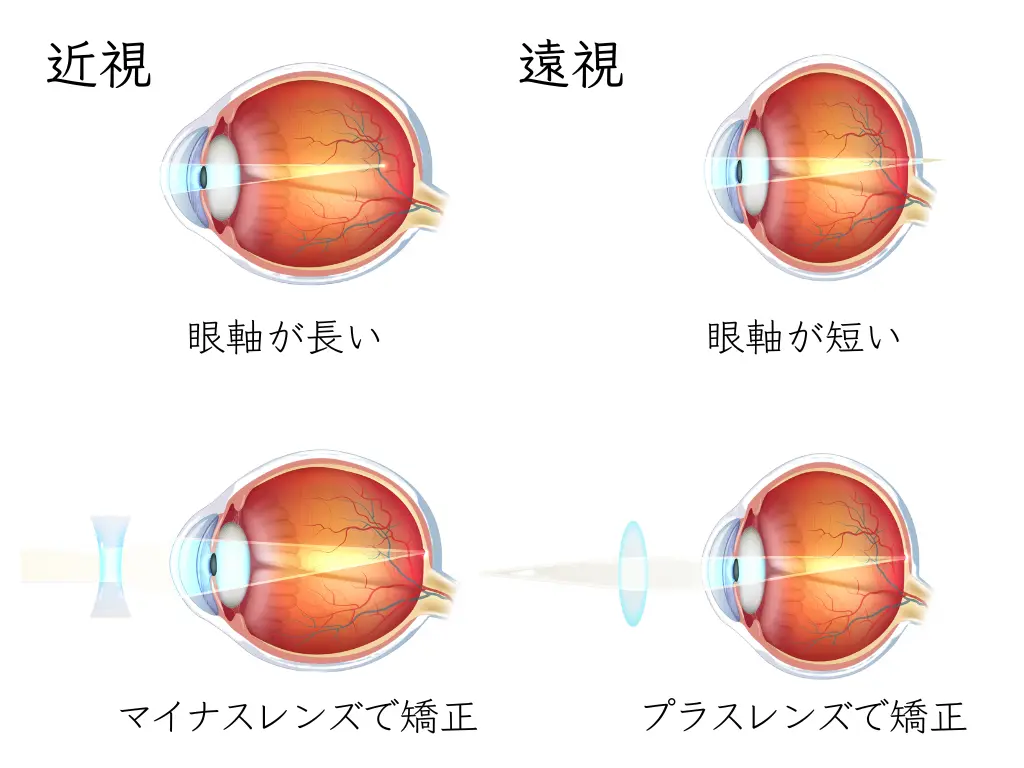

近視進行抑制とは:目の長さ(眼軸長) 」を、なるべく長くしないことです。

2時間以上の外遊び

低濃度アトロピン点眼

オルソケラトロジー

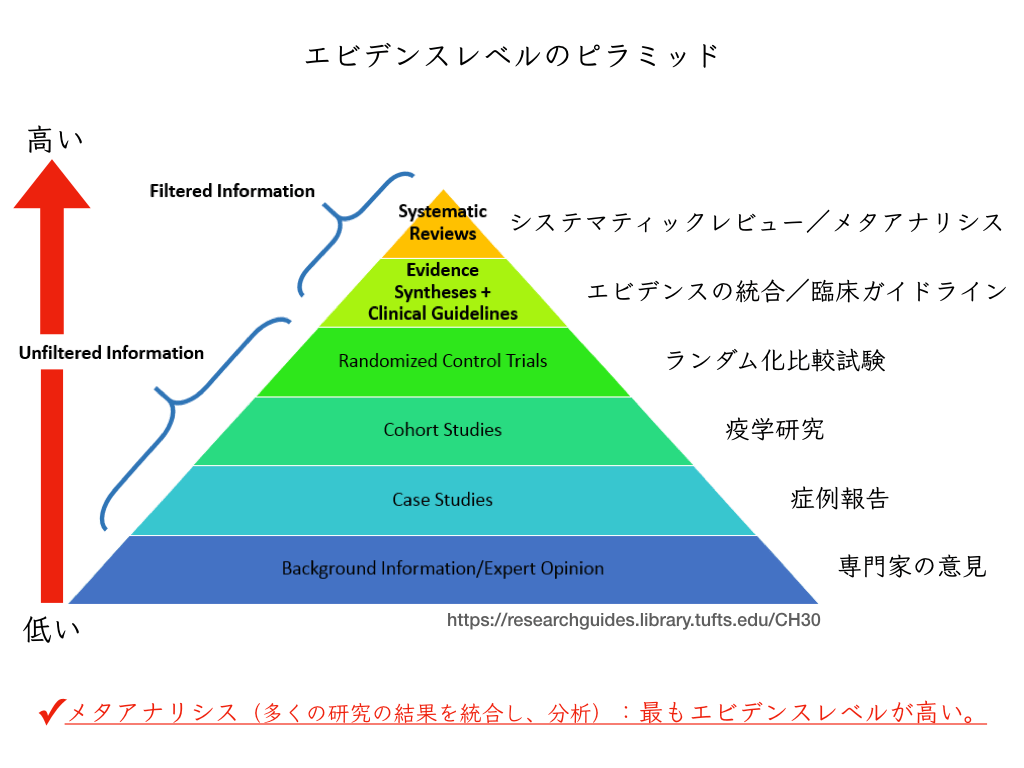

近視の分野の研究に関して、科学的根拠のお話をしています。

関連記事

近視進行抑制:科学的根拠のお話

毎日の診療でお話する際、またホームページで文章を記載する際には本当に科学的根拠が得られているのか(=エビデンスレベルが高いのかどうか)を、大事にしています。 ...

低濃度アトロピンによる近視進行抑制治療 | インフォグラフィック

低濃度アトロピンによる

科学的根拠に基づいた、こどもの目のための有効な選択肢を理解する

増え続けるこどもの近視

近視は単に視力が悪いというだけでなく、

約65%

近視進行を抑制

(0.025%アトロピン使用時)

濃度による違い:効果と安全性のバランス

アトロピン治療の鍵は、濃度選択にあります。

低濃度(特に0.025%)は、高い抑制効果と優れた安全性を両立する、

推奨される選択:0.025%アトロピン

多くの研究結果から、0.025%アトロピンは

多くのこどもが軽微な副作用のみで、

「リバウンド」の心配は?:治療中止後の長期的展望

保護者の方が最も懸念されるのが、

治療の進め方

低濃度アトロピン治療は、専門医との相談のもと、

1

初回相談・適応検査

医師がこどもの目の状態を詳しく検査し、近視の進行度を確認。

2

治療開始・点眼指導

治療計画に同意後、点眼薬を処方します。

3

定期的な検査・経過観察

治療開始後は、定期的に通院いただき、

4

治療の継続・中止の判断

こどもの成長や近視の進行状況を見ながら、

参考文献

Chia A, Lu Q, Tan D. Five-Year Clinical Trial on Atropine for the Treatment of Myopia 2 (ATOM2) Study: Safety and Efficacy of 0.5%, 0.1%, and 0.01% Atropine for the Treatment of Myopia. Ophthalmology. 2016 Feb;123(2):391-399.

Yam JC, et al. Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial of 0.05%, 0.025%, and 0.01% Atropine Eye Drops in Myopia Control. Ophthalmology. 2019 Jul;126(7):1124-1134.

Walline JJ, et al. Interventions to slow progression of myopia in children. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jan 31;1(1):CD004916.

Chua WH, et al. Atropine for the Treatment of Myopia (ATOM1) Study: A 2-Year, Randomized, Placebo-Controlled Trial. Ophthalmology. 2006 Dec;113(12):2285-91.

Huang J, et al. Efficacy and Safety of 0.01%, 0.025%, and 0.05% Atropine for the Treatment of Childhood Myopia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Ophthalmol. 2023 Jun 1;141(6):539-548.

Kumari S, et al. Efficacy of atropine for myopia control in children: A meta-analysis of randomized controlled trials. J Family Med Prim Care. 2022 Nov;11(11):6669-6677.

Zhao J, et al. Efficacy and Safety of Different Atropine Regimens for the Control of Myopia in Children: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Ophthalmol. 2024 Mar 1;142(3):218-228.

Lee SH, et al. Myopia progression after cessation of atropine in children: a systematic review and meta-analysis. Front Pharmacol. 2024 Jan 22;15:1343698.

Luo Y, et al. Myopia progression after cessation of atropine in children. BMC Ophthalmol. 2024 Feb 2;24(1):64.

前へ

次へ

本情報は、低濃度アトロピン点眼治療に関する一般的な情報提供を目的としています。治療の適応や詳細については、必ず眼科専門医にご相談ください。

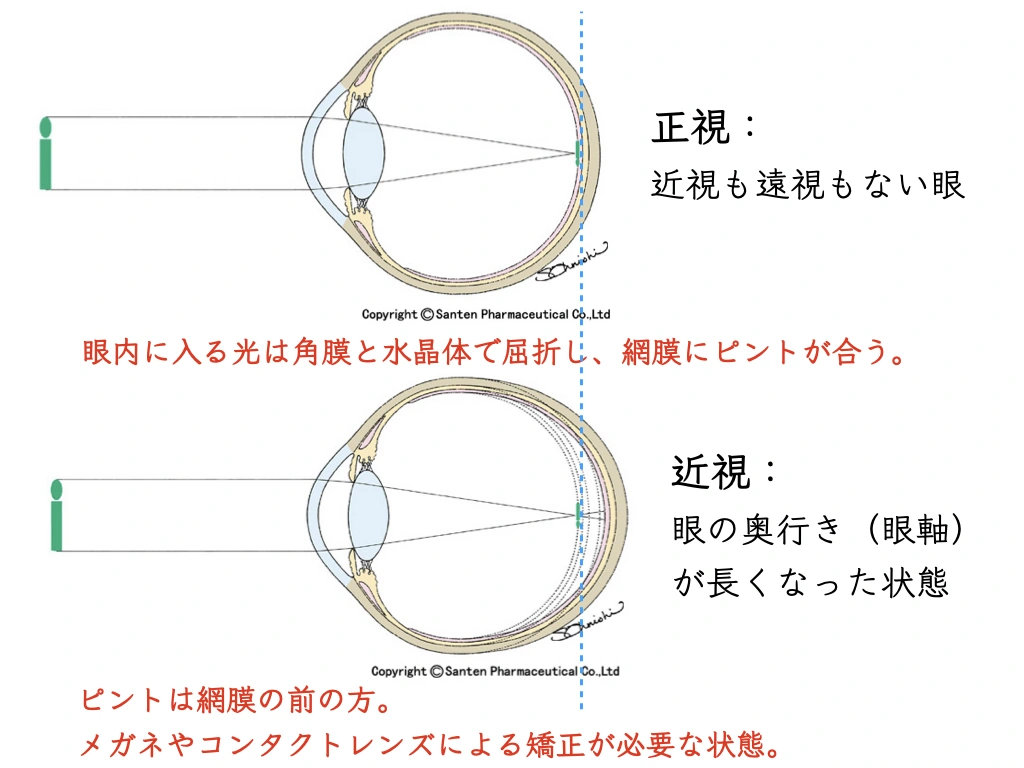

“目が悪くなる” = 近視が進む = 「目の奥行き(眼軸長)が伸びる」

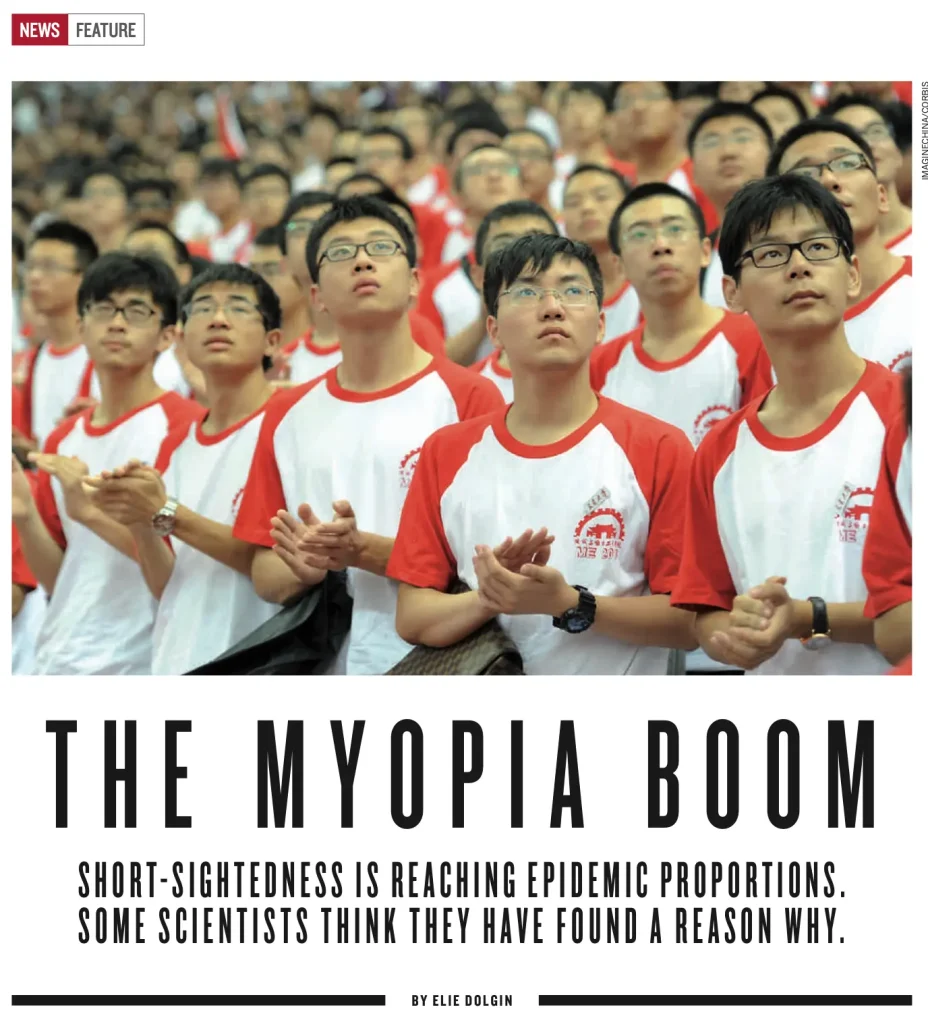

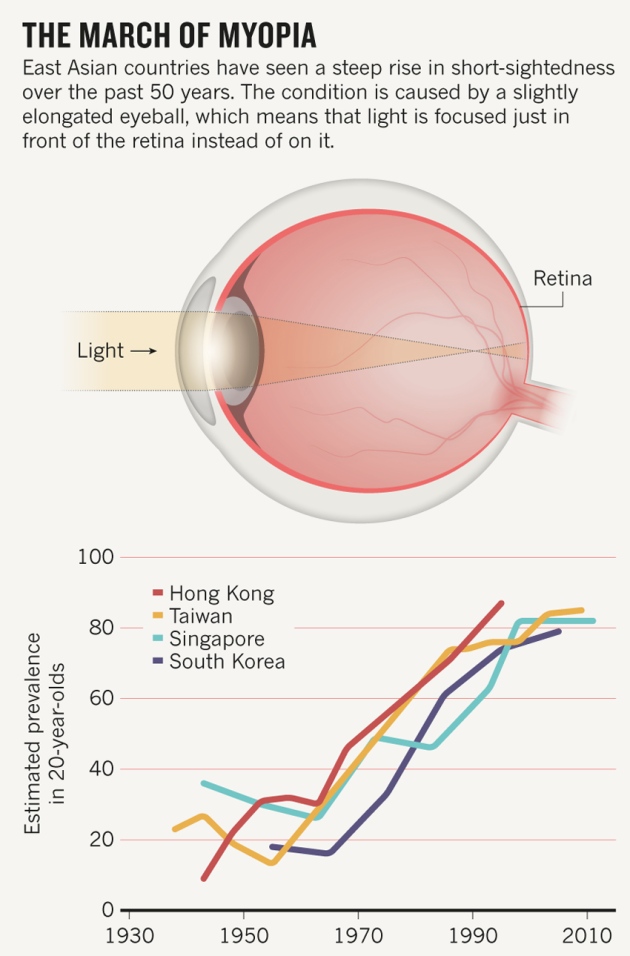

「近視ブーム」

2015年にNature誌から

Dolgin, E., 2015. The myopia boom. Nature 519, 276–278. Dolgin, E., 2015. The myopia boom. Nature 519, 276–278.

関連記事

「近視ブーム」

60年前は10-20%だった近視人口が、中国では90%、韓国ソウルでは19歳の96.5%にまで増えているとの記載がありました。2015年Nature誌のご紹介です: The myopia boom(...

関連記事

こどもの近視・屈折異常:0.01%低濃度アトロピンの効果

こどもの近視・屈折異常:0.01%低濃度アトロピンの効果 近視は眼鏡やコンタクトレンズで矯正できますが、眼軸長が進展した(目の奥行が長くなった)高度近視の場合、網...

リジュセア® ミニ点眼液0.025%(自由診療) 低濃度アトロピン点眼液による近視進行抑制治療を行う際の注意点(2025.4.11 日本眼科医会 社会保険 総務企画 資料より)

関連記事

リジュセア®ミニ点眼液:なぜ0.025%?効果とリバウンドのこと

「近視になったら、メガネやコンタクトレンズで視力を矯正すればよい」。長い間、このように考えられてきました。 しかし、私たち眼科医が懸念している近視の正体は、単...

弱めに合わせたメガネ:近視が進む(“目が悪くなる”方向へ)

「メガネをかけたら目が悪くなるって思っています」

関連記事

メガネは視力を悪化させるか? 科学的根拠に基づく考察

「メガネをかけると目が悪くなる?」メガネの使用が視力に与える影響については、長年にわたりさまざまな誤解が存在してきました。 最新の科学的知見に基づき、メガネの...

関連記事

メガネをかけると目が悪くなる?:現在は「完全矯正」が推奨されます

こどもの眼鏡:今までの常識 長い間信じられていた、「近視を進ませないために、度数の弱い(低矯正の)眼鏡をかけておく」 これが間違っている、との結果が多く報告さ...

以上の研究結果を前提に、なるべく「完全矯正」のメガネを合わせるようにしています。

理論と現実(こどもの希望 等)との違いもお話しながら、視能訓練士 が検査をおこないます。

視力検査はどのくらいのタイミングで

「弱めの度数のメガネ/合わないメガネをかけ続けてたら、近視は進行する」

こどもは、

その間に近視が進んでいて、合わないメガネになってしまっているかもしれません。眼軸 が伸びる)ことがわかっています。

眼軸 の伸びかたの程度は?メガネが合わなくなってないか?

成長の間は、2-3か月くらいで視力検査してあげるのが良さそうです。

関連記事

メガネは視力を悪化させるか? 科学的根拠に基づく考察

「メガネをかけると目が悪くなる?」メガネの使用が視力に与える影響については、長年にわたりさまざまな誤解が存在してきました。 最新の科学的知見に基づき、メガネの...

メガネは授業中だけ?スポーツするときは?

目が悪くなってきて、

関連記事

こどものメガネはいつから必要でしょうか(基準)

メガネの必要な視力とは:“視力0.7以下になったら”などの基準は、ありませんでした。 裸眼視力・学校検診の判定(A, B, C, D)も、日によってばらつきがあります。 上手...

度の合ったメガネを買ってあげて、「みえる😀」ってうれしくなるかな。

スポーツ用のメガネ、公式に安全性が担保されていることがわかりました。

関連記事

「メガネをかけたサッカー選手」:規定/スポーツ用のメガネとは?

“メガネかけていても、激しいスポーツはできます”メガネをかけて世界の試合で大活躍している、一流のサッカー選手たちのご紹介です。 スポーツ用のメガネは、FA・FIFAの...

「スポーツ用メガネは危険なので禁止する」ことにはつながらないようです。

スマホ・タブレット・ゲームは時間制限? →ときどき遠くをみるといいです

Singapore National Myopia Programme/Health Promotion Board. “マスクなしの会話😧”

スマホ・タブレット・テレビを見る時間が多い

関連記事

“近くをみる時間が長い” 生活

こどもから大人まで、勉強をたくさんしているかたやオフィスでPC作業が長いかた、演奏家や造形をされるかた・絵やイラストを描くかた 多くのかたの診療をおこなってい...

参天製薬

子どもの近視情報WEB | 参天製薬日本サイト

子どもの近視に関する情報をお届けするWEBサイトです。近視の子どもの増加や、注意点、対処法について解説しています。

近くを見続けることで、毛様体筋の緊張が強くなる

ときどき遠くを見る「20-20-20ルール」のお話をします。

こどもがしたいだけやって、時間を分断・少しお休み:

関連記事

【20-20-20ルール】「ポモドーロテクニック」で遠ざける”デジタル眼精疲労”

トマトのタイマーを25分に合わせて集中して、短い休憩をする: 仕事や勉強が飛躍的にはかどります。 ポモドーロテクニック(Pomodoro Technique) 大学で最後の試験が行...

関連記事

iPhoneでは小さくてみづらい画面を、自宅のテレビに写す

塾や授業など、オンライン授業となっていることが多いそうです。長い間iPhoneの小さな画面を一生懸命みていると、ピントを合わせる「毛様体筋(もうようたいきん)」の...

“視力の左右差” が進む:「不同視」

近視の左右差が出てくると、数年後にその差が拡大します。

片方の目は、ピントがぼやけた状態になる

“目が悪い” 方の、片方の目だけを矯正するのが難しい

矯正できない状態が続き、眼軸長が伸びる(=近視が進行する)

1.-3.が続くことで、片方だけ近視が進んだ状態になってしまいます。

小学生の間には、メガネ・コンタクトの矯正が困難:オルソケラトロジー が良いかと考えます。

ミドリンM(トロピカミド)の点眼・視力回復トレーニングの効果

ミドリンM(トロピカミド)には毛様体筋の緊張を緩和する、薬理作用があります。

"ワック"、 "ガボール・アイ" 等のいわゆる視力回復トレーニングも使われてきました。

いずれも、軸性近視/近視進行抑制に対して大規模な無作為化比較試験や長期追跡調査による科学的根拠は存在しません。科学的根拠があること のみの説明としました。

「山を見ると目が良くなる」「緑を見ると目にいい」:正しいです

どちらも、「遠くを見る」の意味でしょうか。

お茶畑の風景🍵(福岡県八女市)↓

遠くを見ること:

関連記事

夢みる小学校 ミライの「公教育」がここにある。希望あふれる”教育変革ドキュメンタリー”。

楽しくなければ、学校じゃない宿題がない、テストがない、「先生」がいない。「きのくに子どもの村学園」の子どもたちは「プロジェクト」とよばれる体験学習の授業を通じて...

ブルーライトカット:必要ありません

コンピューター用眼鏡(ブルーライトカット)は推奨しない

アメリカ眼科学会(American Academy of Ophthalmology)の2019年11月の記事・見解

小児にブルーライトカット眼鏡の装用を推奨する根拠はなく、 むしろブルーライトカット眼鏡装用は発育に悪影響を与えかねません。

日本眼科学会・日本眼科医会・日本近視学会・日本弱視斜視学会・日本小児眼科学会・日本視能訓練士協会

以上をご紹介しています。

関連記事

ブルーライトとデジタル眼精疲労

「コンピューター用眼鏡(ブルーライトカット)は推奨しない」 アメリカ眼科学会(American Academy of Ophthalmology)の2019年11月の記事・見解のご紹介です。 ブルー...

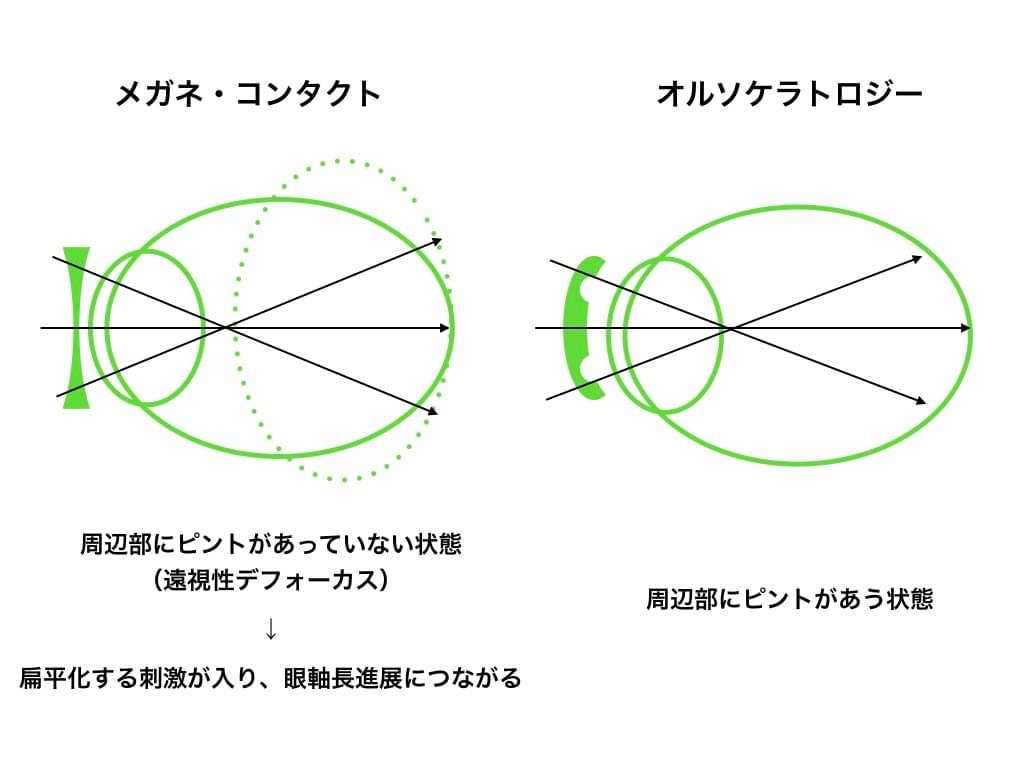

オルソケラトロジーの近視進行抑制効果

メガネ・コンタクトは、真ん中のピントが合う

そのことで、オルソケラトロジーの方がより近視進行抑制に作用するとの研究結果が相次いでいます。

オルソケラトロジー 、2019年にはじめました。

夜つけるコンタクトレンズのこと、将来の近視進行を抑える効果:

関連記事

近視進行抑制:低用量アトロピン点眼/オルソケラトロジーの併用効果

目の奥行き(眼軸長)が伸びることによって、近視が進行します(="目が悪くなる")1。 強度近視になり病的近視に移行してしまうと、近視性黄斑変性・網膜剥離・緑内障...

こどもにとっては、将来のことより いま見えるかどうかが大事でしょうか:

関連記事

こどものオルソケラトロジー:気をつけていること

2019年春にオルソケラトロジー治療を開始しました。 たくさんのオルソケラトロジー処方を経験して、私たちも多くのことを学ぶことができています。検査は視能訓練士が担...

近視の程度を測るのに、「眼軸長 」の測定が不可欠です。

眼軸のデータを取りはじめて、眼軸伸長の状態もグラフで可視化できてきました。

近視が進んだら手術?

こどもの成長が終わるころ、近視の状態が固定されます。

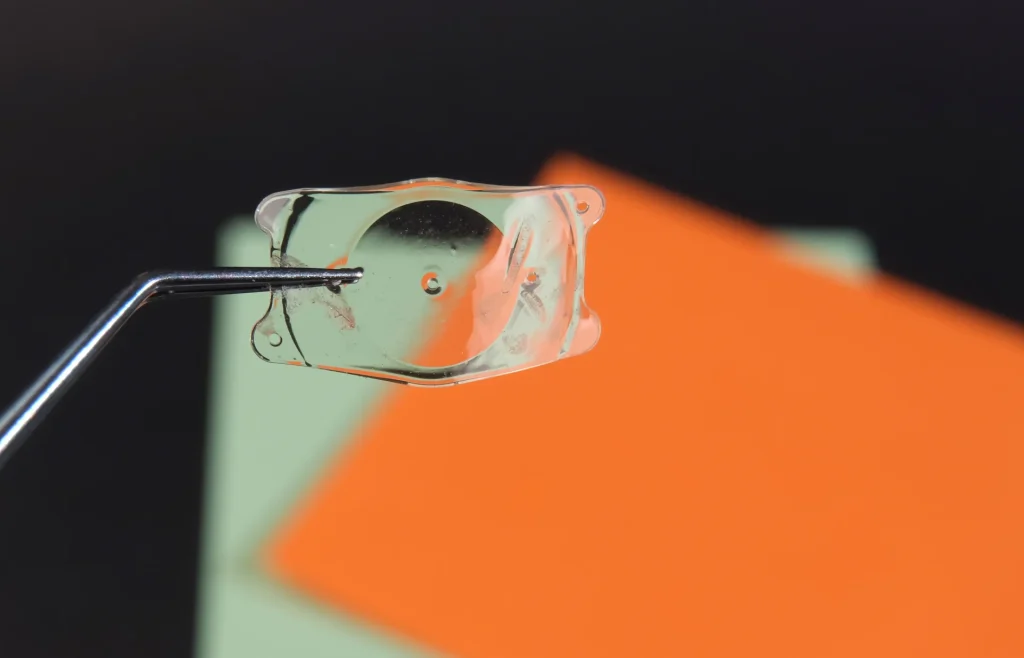

角膜をレーザーで削る「LASIK」

:大人になってから、近視矯正の手術を考える機会もあるかもしれません。

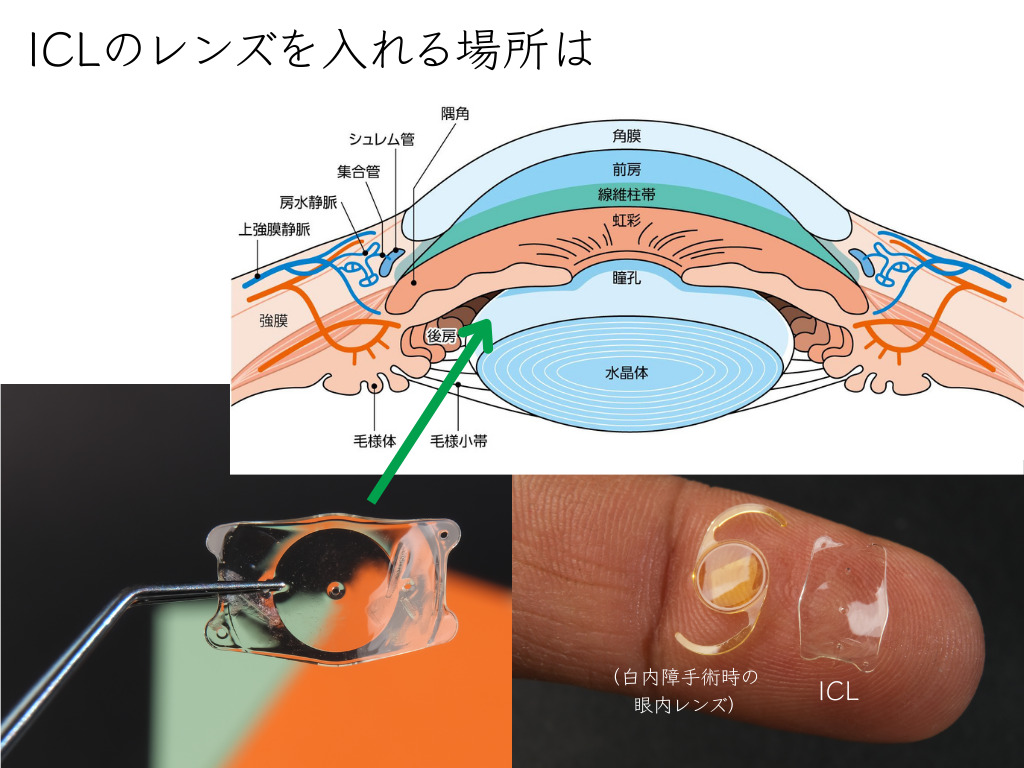

LASIK ICL ICL

関連記事

“レーシック(LASIK)やICLで近視がなおる” の意味

近視とは、眼球全体の奥行き(眼軸長)が伸びることです。こどもの成長期の間に、眼軸長が伸びて近視が進行します。眼球の内側の"網膜"が時間をかけて引き伸ばされ、成...

関連記事

ICL手術後の長期的な合併症(緑内障・白内障など)とその原因

世界中でICLの手術が増えてきて、ICL手術後の眼の状態を診察することが増えてきました。 ICLをした目で気をつけること:長期的な合併症は、 緑内障 白内障 LASIK(レー...

関連記事

レーシック後の緑内障:「眼圧が低めに出てしまう」問題点とは

レーシック手術をした影響で緑内障になりやすい、のではありません。レーシック適応の目(レーシックを必要とする目)=緑内障になりやすい(リスクが高い)目 となっ...

免疫学との違い・安全性

免疫学 ・分子生物学の研究に没頭していた時期(九州大学生体防御医学研究所在籍時)は、

眼光学の世界は、ヒト(臨床研究)の多くの研究結果が先に出ています。

近視進行抑制できる理由:

個々の方法・理論がなぜ近視抑制に効いているのかな?を一字一句読み込んでいくとprecise mechanism is unknown (詳細な分子機構は明らかになっていない)」

まだわからないことが多いですが、小児の近視に関しては研究が加速度的に進んできました。

2025年4月21日から、効果・安全性を担保された点眼薬を使うことができるようになりました。

関連記事

リジュセア®ミニ点眼液0.025%の取り扱い:小児の近視進行抑制

日本初の近視進行抑制点眼薬が承認されました 2025年4月21日、日本で初めて近視進行抑制を目的とした点眼薬「リジュセア®ミニ点眼液0.025%」(参天製薬)が発売されるこ...

よくある質問(FAQ)

こどもの近視はなぜ進むのですか?近視が進むと何か問題がありますか?

近視が進む主な原因は、目の奥行きである「眼軸長(がんじくちょう) 」が成長とともに伸びすぎてしまうことです。単に視力が悪くなるだけでなく、将来的に緑内障や網膜剥離といった重い目の病気につながるリスクが高まります。こどもの目の健康を生涯にわたって守るためにも、近視の進行をできるだけ早く抑えることが非常に重要です。

こどもの近視の進行を抑えるには、どのような方法がありますか?

いくつか効果的な方法があります。

低濃度アトロピン点眼薬 : 日本で承認された「リジュセア®ミニ点眼液0.025% 」点眼薬を使用します。これは寝る前に1日1回点眼することで、近視の進行を約30%程度抑制する効果が報告されています。副作用も少なく、安全性が高いとされています。オルソケラトロジー : 寝ている間に特殊なコンタクトレンズを装着し、角膜の形を一時的に変えることで、日中の視力改善と近視進行の抑制を目指す治療法です。近視抑制コンタクトレンズ :マイサイト(MiSight® ) 、海外ではすでに確立されている治療で、日本でも使えるようになりました。2026.2月から開始されます。外遊びの時間を増やす : 1日2時間以上の屋外での活動は、近視の進行を抑える効果があると言われています。

2025.4月〜 こどもの近視進行抑制の点眼は、保険適応になりませんでした(厚生労働省)。

「低濃度アトロピン点眼薬」について、もう少し詳しく教えてください。安全性は大丈夫ですか?

低濃度アトロピン点眼薬は、特に0.025%の濃度 が推奨されています。これは近視抑制効果と安全性のバランスが非常に優れているためです。保護者の方が心配される「リバウンド」(治療中止後に近視が急激に進むこと)は、高濃度のアトロピンでみられる現象であり、低濃度(0.01%や0.025%)ではそのリスクはほとんどない ことが研究で示されています。日本で承認された安全な薬剤ですのでご安心ください。

低濃度アトロピン点眼薬での治療はどのように進めるのですか?

眼科専門医と相談しながら計画的に進めます。一般的な流れは以下の通りです。

初回相談・適応検査 : こどもの目の状態や近視の進行度を詳しく検査し、治療が適切かを判断します。治療開始・点眼指導 : 治療計画に同意後、点眼薬が処方されます。ご家庭での正しい点眼方法(1日1回、就寝前)を指導します。定期的な検査・経過観察 : 治療開始後は、定期的に通院し、近視の進行が抑制されているか、副作用がないかなどを確認します。通常は3ヶ月ごとの検査が推奨され、眼軸長の推移をグラフで確認 できます。治療の継続・中止の判断 : こどもの成長や近視の進行状況を見ながら、医師と相談して治療の継続や中止を決定します。通常、2年以上の継続 が推奨されています。

日常生活で近視の進行を抑えるためにできることはありますか?

はい、いくつかあります。

スマホやタブレット、ゲームの時間を制限する : 近くを見る時間が長くなりすぎないよう、利用時間に制限を設けましょう。時々遠くを見る : 近くで作業をする際は、休憩中に遠くの景色を見るように促しましょう。屋外で遊ぶ時間を増やす : 日中、外で体を動かす時間を十分に確保しましょう。適切なメガネの使用 : 近視が進むことを避けるため、度数を弱めに合わせたメガネは避けるべきとされています。適切な度数のメガネを眼科医と相談して選びましょう。定期的な視力検査 : お子様の視力を定期的に確認することが大切です。

小さい頃は「外で遊んでばっかりいる」がOK、「そのうちしたくなった頃から勉強する」が良さそうです。 「お散歩行こうよー」は如何でしょうか。

「山を見ると目が良くなる」「緑を見ると目にいい」というのは本当ですか?

はい、本当です。遠くの景色を見たり、自然の中で過ごしたりすることは、目の調節機能 をリラックスさせ、近視の進行抑制に良い影響を与えるとされています。

![たける眼科 | 福岡市早良区 高取商店街[西新駅/藤崎駅]](https://takeru-eye.com/wp-content/uploads/2022/10/takeru_logo_for-WP-header.png)